|

Historique : 1909 - 1968 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

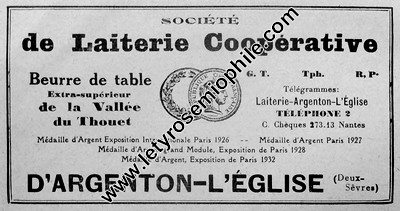

1909 : Ce gros bourg, qui à l'origine se

nommait Argenton-les-Deux-Églises puis Argenton-les-Deux-Rivières sous la

révolution, sort doucement de l'anonymat quand M. Doc et plusieurs

agriculteurs du coin fondent la laiterie coopérative d'Argenton-l'Eglise.

M. Doc, qui possède un établissement de fournitures pour laiteries et

fromageries et originaire du hameau de "Crêle", devient le premier

Président. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1910 : Vers la fin de l'année, la laiterie,

placée en la riante vallée de l'Argenton, commence à

fonctionner. L'affaire prend rapidement de l'extension, car au vu de sa

situation, tout au nord du département, elle est la seule implantée

au-dessus de Thouars, les laiteries de Massais et de St-Varent étant plus

au sud. Il y a bien quelques petites laiteries privées comme celles de

Taizon ou les Iles de Bagneux, mais elles sont sans grande conséquence

pour elle. MM. Constant Renaudin,

Auguste Prisset, et les employés à l'intérieur de l'usine reçoivent de

plus en plus de lait que leur apportent les laitiers MM. Roger Bodin,

Pierre Fenneteau, et Alphonse Hérissé entre-autres.

Cette même année, le constructeur "Escher Wyss." installe un système réfrigérant

fonctionnant au CO2 d'une puissance de 7.500 frigories, pour la

réfrigération du lait.

1913 : En ce mois de février, la laiterie remporte pour ses beurres, la

médaille d'argent au concours général agricole de Paris, ainsi qu'en 1914. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1914-18 : La guerre comme partout a

mobilisé les hommes. De nouveaux employés arrivent tel M. Georges Baudouin

comme chauffeur. Une laitière Célestina Gabiller parcourt les fermes le

long de l'Argenton.

En 1918, l'établissement fonctionne à

l'aide d'une chaudière cylindrique horizontale, d'un réfrigérant plat de

1000 l par heure, deux pompes à eau, une pompe à babeurre, deux pompes à

crème, une pompe à petit-lait, une machine frigorifique. La laiterie

fonctionne de 5 h à 16 h.

1920 : M. Adrien Guédon, le beurrier, à

reçu pour l'année 4.623.986 litres de lait qu'il a transformé en excellent

beurre.

1926 : M. Isidore Peltier, le contrôleur, a

vu passer dans ses bacs quelques 6.147.130 litres de lait entier qui ont

produit 264.144 kilos de beurre.

1932 : L'entreprise, qui a atteint cette

année le cap des 7 millions de litres et que préside M. Piard, reçoit une

belle récompense à ses efforts en décrochant une médaille d'Argent à

Paris.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1934 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1935 : La laiterie traite en moyenne 25.000

litres par jour. Toujours fidèle a son poste, Adrien Guédon, devenu

chef-beurrier, est honoré par un diplôme pour ses 15 ans de services.

1939 : Le 26 Février, lors de l'assemblée

générale, M. H. Piard est réélu président pour 3 ans. Le bureau se compose

de cette manière : Les vice-présidents sont MM. R. Piloteau, R. Poupelin,

C. Olivier et J. Dallerit,

le trésorier M. C. Gaury, et le secrétaire

M. H. Guérineau complètent le bureau. Avec un chiffre d'affaires de

7.889.328 frs pour une collecte de 7,6 millions de litres, la laiterie

prouve sa rentabilité. Une autre médaille d'Argent lui confère une

belle renommée.

En 1944,

M. Protteau Louis est élu président pour diriger la laiterie, aidé de son

chef-comptable M. Milliasseau Edmond.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1952 : Les 8 millions de litres de lait

sont atteints sous la présidence, depuis quelques années, de M. Protteau,

le maire de Bouillé-Loretz. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En 1953, les races de vaches sont très

diverses ; cependant on trouve un peu plus de Maine-Anjou. Comme la

laiterie ne paye pas à la matière grasse, les Hollandaises commencent à

s'implanter.

Placée aux confins des Deux-Sèvres, en

limite du Maine-et-Loire, la laiterie a beaucoup plus d'affinités, avec ce

département, en ce qui concerne la qualité du lait. Ses rendements sont à

peu près les mêmes, mais malheureusement éloignés des laiteries de la

Gâtine ; ils sont particulièrement compromis l'été à cause d'une assez

forte acidité qui provient surtout, comme dans bien des laiteries, du

manque de soins apportés au lait à la ferme, cependant la situation

s'améliore car les sociétaires font des efforts.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En 1955, la laiterie est classée

dans les plus importantes des Deux-Sèvres pour la quantité de lait traité,

elle traite 9,5 millions de litres de lait.

Cette quantité est amenée par 16 courtiers.

La zone de ramassage est assez condensée puisque les tournées les plus

longues ne dépassent pas 40 kilomètres (départ laiterie et retour à

celle-ci). Ce gros avantage permet de payer sensiblement le lait aussi

cher que ses voisins.

Le lait est payé au litre, la majorité

des sociétaires, comme dans toute la région, étant opposée au paiement à

la matière grasse. Avec les sous-produits la laiterie fabrique de la

caséine, de la poudre de lait, des fromages divers, gruyères pasteurisés,

etc.

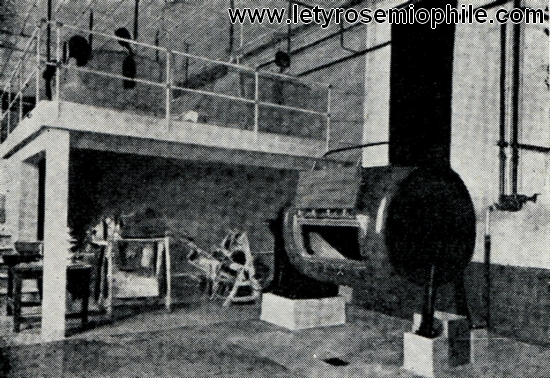

1959 : On entreprend la modernisation de

l'usine. Du matériel est importé d'Allemagne pour l'équipement de la

beurrerie en pasteurisateurs. Les antiques barattes sont remplacées par un

butyrateur qui sans aucune manutention peut produire 700 kilos de beurre à

l'heure. On installe trois nouvelles écrémeuses. Deux débitent 5.000 litres à

l'heure et la troisième 3.000 litres.

1961 : Le nouveau président est M. Georges

Doublée.

1963 : L'entreprise traite presque 11

millions de litres de lait. On la considère comme la troisième laiterie du

département. Une nouvelle chaufferie, utilisant le mazout comme carburant,

est mise en service.

1964 : forte de ses 850 sociétaires, la

coopérative laitière dépasse les 40.000 litres journellement. La laiterie

est considérée comme la troisième du département. La collecte

s'étend sur 13 communes qui sont : Argenton-l'Eglise, Mauzé-Thouarsais,

Bouillé-St-Paul, Cersay, Bouillé-Loretz, Bagneux, St-Martin-de Sanzay,

Brion-près-Thouet, Louzy, Ste-Verge, St-Cyr-La-Lande, Tourtenay, et

St-Martin-de-Mâcon, plus 3 communes du Maine-et-Loire : Antogny,

Le-Puy-Notre-Dame et St-Macaire-des-Bois.

Chaque matin 15 laitiers font la tournée.

18 personnes s'emploient à la fabrication du beurre, de la caséine ou à la

mise du lait en sachets. On effectue le premier ramassage de lait de

chèvre qui est ensuite envoyé à St-Varent.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour produire le beurre ''Etoile d'Argent",

les besoins en eau sont importants. La laiterie possède deux puits d'une

réserve de 120m2. L'eau est détartrée avant de passer dans un appareil de

traitement aux rayons ultra-violet. Argenton est la première en

Charente-Poitou à être équipée d'un tel appareil. On consomme en moyenne

120 à 130m2 d'eau par jour. Un système de pompage automatique est installé

sur la rivière l'Argenton.

De plus un nouveau séchoir avec ensachement

automatique a fait son entrée à la caséinerie. C'est une activité

secondaire car la plupart du lait écrémé pasteurisé s'expédie à St-Loup

pour la fabrication du lait en poudre. Seuls les mauvais laits sont

caséinifiés ici, soit 3.900.000 litres par an.

Toujours pour cette année et depuis le

printemps, la laiterie fabrique des sachets de lait pasteurisé et

conditionné à 36% de matières grasses par litre. La production atteint 500

sachets par jour et est en progression constante. Elle espère arriver à

2.000 sachets quotidiens à la fin de l'année 1964.

Tout respire le neuf ici. Le président

Doublée a fait ériger des bureaux vastes et clairs pour la comptabilité,

la direction et le laboratoire. On a construit une chambre froide avec des

bacs à eau glacée, d'une contenance de 35m2 et pouvant stocker 10 tonnes

de glace.

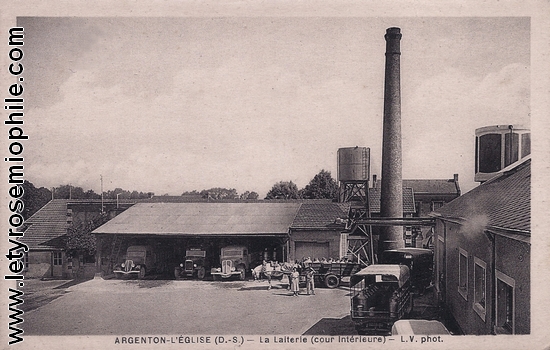

La haute cheminée, qui se dressait dans le

ciel argentonnais, ne fumera plus. Elle est démontée brique par brique par

une entreprise locale.

Le conseil d'administration est réélu. Il

se compose ainsi : Président : Georges Doublée ; vice-présidents : MM.

Gilbert Bernard et André Brosset ; secrétaire : Robert Brunet ; trésorier

: Marcel Godin. et toujours M. Millasseau comme directeur.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1966 : L'état de santé de M. Millasseau,

s'aggravant depuis quelque temps, le contraint à cesser son activité. Au

mois de septembre, M. André Geairon vient prendre la direction de

l'entreprise. Il était auparavant le dirigeant de la laiterie de

Voultegon.

1967 : L'ère des fusions entre grandes laiteries est

néfaste aux moyennes et petites entreprises. Le projet d'union qui se

prépare entre les laiteries coopératives de St-Loup et St-Varent signe

l'arrêt de mort d'Argenton.

1968 : En Janvier, le directeur M.

Geairon quitte l'établissement. Après plus d'un demi-siècle d'existence la

laiterie d'Argenton-l'Eglise disparaît à son tour. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1996 : On peut voir encore, la belle

cheminée de l'ancienne laiterie qui abrite l'entreprise de bâtiments "Bati-pose".

Maintenant, les locaux sont désormais la propriété de la commune et

servent de local technique.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()