|

Historique : Depuis 1893

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Celles-sur-Belle est connue dès Le XIIe siècle, par son pèlerinage à la

Vierge Marie, puis par les fréquents séjours que le roi Louis XI, y fit. Le

Roi de France, Louis XI, obsédé par la peur de mourir, vint plusieurs fois

à Celles. Il fit rebâtir l'église abbatiale, augmenta les privilèges de

l'Abbaye et exempta ses habitants de tous impôts, durant sa vie.

Depuis cette époque, la ville est tombée dans l'oubli, mais va se

réveiller ...grace à "l'or blanc" produit par ses vaches.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vers 1890 : Une première petite laiterie particulière s'installe dans

un moulin à blé "le moulin de la Vée". Elle utilise

des

mécanismes entraînés par une roue de dessus, qui développe une puissance

de cinq chevaux pour une chute de 2,95 mètres.

Mais la laiterie périclite rapidement

puisqu'en 1906, Julien Sabourin

dirige une minoterie dans ce moulin, qui cesse de fonctionner dans les

années 1940. Puis les locaux sont transformés en logement. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

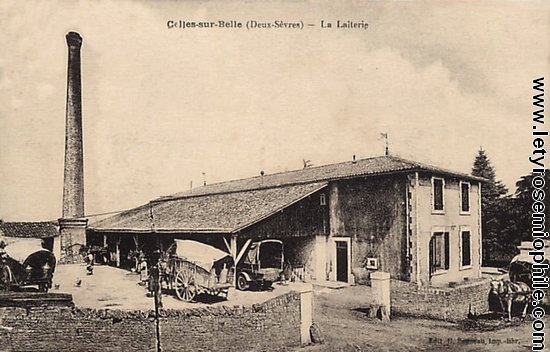

1893 :

Un petit groupe de cultivateurs

ayant la volonté de retirer un meilleur rapport de leurs produits, se

réunit, en cet après-midi du 25 mars. Dans la soirée, la

décision est prise de fonder une laiterie

coopérative à Celles-sur-Belle. 200 agriculteurs font partie de la toute

fraîche société.

La laiterie coopérative s'établit

sur les bords de la Belle, dans un

petit hameau proche du bourg, au lieu-dit "la Mouline". |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1897

: Afin de faciliter la réception de marchandises et expédier plus

rapidement ses produits, la laiterie est transférée sur l'emplacement

qu'elle occupe actuellement, à 300m de la gare de Celles. De plus, un point d'eau alimente abondamment

l'usine. La société grossit, avec 700 inscrits.

1904 : Le constructeur "Douane" installe un système réfrigérant

fonctionnant au CH3 Cl et produisant 60 kilos de glace à l'heure, pour

l'affermissement du lait et

la production de glace.

1905 : M. Moreau, de Vitré, assume la présidence du conseil. Il est

secondé dans sa tache, par A. Proust de "Négressauve" et M. Daniel

Thébault, de "Maison-Celles", les deux vice-présidents.

M.

Alcide Magnein, le directeur-comptable, pense déjà aux nombreux

perfectionnements qu'il faut apporter, notamment sur les appareils.

1906 : Le jeudi 21 juin 1906, un

accident survient dans la salle de malaxage de l'usine. Le contrôleur,

remplaçant le beurrier malade, venait de mettre une courroie sur la

poulie, lorsqu'en

descendant de l'échelle, sur

laquelle il était monté, ses vêtements furent saisis et arrachés, par une

autre poulie, qui heureusement tournait au ralenti. La présence d'esprit

du chauffeur, M. Bernard, fut décisive. Il arrêta immédiatement la

machine, empêchant de plus graves conséquences. Le contrôleur en fut

quitte pour quelques contusions nombreuses mais sans gravité.

Décidément à Celles, les

''miracles" comme au Moyen-Age, lors des pèlerinages dans ses murs, refont

leurs apparitions. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C'est au tour de M. Moreau, le

président, de se mettre en évidence, bien malgré lui. Au mois d’août de

cette même année, il accomplit un acte de dévouement qui sauve la vie d'un

cultivateur de Vitré, M. Juchaut. Celui-ci était monté sur son cheval,

garni de son harnais et des traits, lorsque le cavalier, en tombant, eut

les jambes prises dans les longes de cuir. L'animal s'emballant, le

malheureux aurait certainement péri, si M. Moreau ne s'était pas jeté à la

tête de la bête, et n'avait réussi, aidé d'un voisin accouru en hâte, à

maîtriser le cheval affolé. L'action courageuse du président n'est pas

près d'être oubliée, par le "miraculé'' agriculteur. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1909 : 280 autres sociétaires rejoignent leurs camarades. Les 20

laitiers, payés cinq francs par jour, transportent le lait de 3.000 vaches

Parthenaises. La laiterie travaille quotidiennement 10.149 litres, que les

quatre ouvriers convertissent en 530 kg de beurre.

Toujours pour l'année courante, le

contrôleur constate un cas de fraude. Il en fait part au directeur, qui

mène son enquête. Le coupable confondu et convaincu de trafic, se voit

condamné, par le conseil d'administration, à une amende de 1.350 francs.

Son lait contenait 25% d'eau.

Les

nouveautés que souhaitait le directeur arrivent enfin. De nouveaux

appareils sont installés, et en priorité la machine frigorifique, dont les

effets deviennent incontestables.

Pour

l'instant le petit lait retourne aux sociétaires. Mais on songe à

fabriquer de la caséine, pour en tirer un meilleur parti. Les paniers

d'osier, contenant 10 kg de beurre, partent par chemins de fer, dans les

wagons réfrigérés et spécialement conçus par l'Association des Laiteries

Coopératives, en direction de la capitale. Les frais de transport, se

chiffrent à 40 francs, toutes taxes comprises, par 100kg de beurre

convoyés. Arrivé à destination, le produit est vendu par les mandataires,

prenant au passage et légalement une commission de 3% environ.

1913 : La collecte se monte à

4.156.882 litres pour cette année là. La production beurrière atteint

216.605 kg, à la satisfaction du président Moreau.

1914/18 : La guerre provoque une baisse de la quantité laitière, comme le

consigne Alcide Magnein, le dévoué directeur. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1923 : La laiterie dépasse les 4 millions de litres collectés. Elle

retrouve son niveau, d'avant le conflit mondial.

Depuis trois ans, M. Albert Poujet remplace M. Magnein, à la direction. M.

Jacques Moreau, le sympathique président a lui aussi, cédé sa place, en

1920, à M. Braconnier Raymond, de St-Romans. Ce dernier reste jusqu'en

1922. Son successeur est M. Auguste Fouchier, du hameau de "Mortefond de

Verrines".

1940 : M. Octave Proust devient le

nouveau directeur.

Jusqu'en 1947, la coopérative

poursuit son ascension. Elle décide la construction d'une fromagerie

pour la fabrication et l'affinage de fromage.

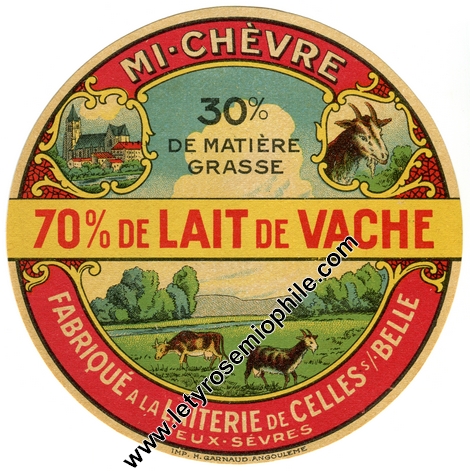

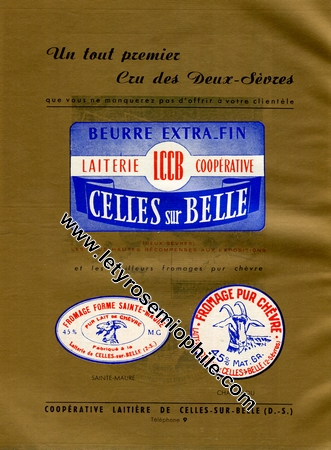

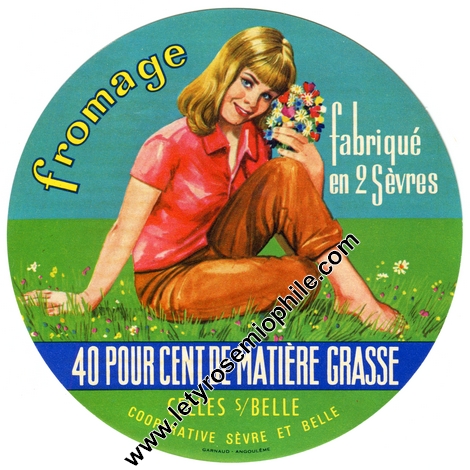

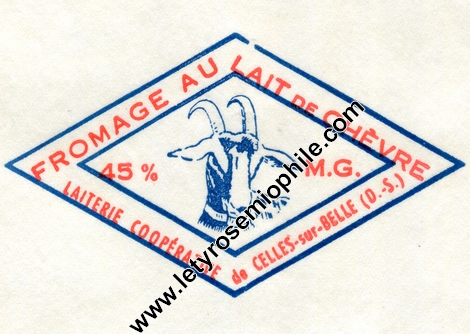

1948 :

Pour se diversifier, du fromage est donc fabriqué à Celles-sur-Belle, plus

exactement des fromages frais de

vache pour commencer.

Pour compléter la production, il est décidé de

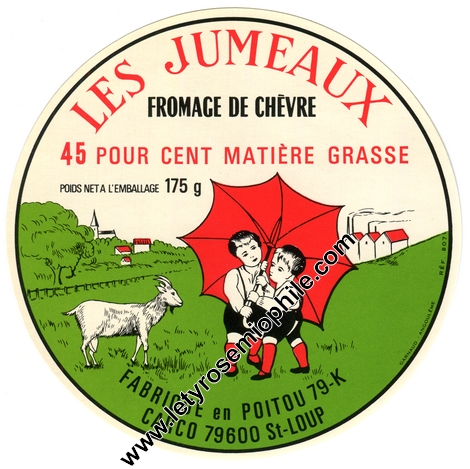

fabriquer des fromages de chèvres. Les

laitiers entreprennent donc la première livraison en lait de chèvre. Et la

fabrication de ces fromages de chèvre est une réussite.

1949 : Le

nombre des adhérents est passé de 250 en 1892, à plus d'un millier. Cet

accroissement a entraîné une production laitière intense, variant

annuellement de 830.000 litres à ses débuts, à plus de 6.000.000 de

litres.

1952 : L'arrivage du lait augmente considérablement. Le total a presque

doublé depuis trente ans. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954 : Pour assurer une qualité

parfaite du beurre et un rendement supérieur qui permettent une forte

rentabilité du lait, il a été procédé à une sélection méthodique et

minutieuse de la race de vache Parthenaise.

Quant à la production de

lait de chèvre, elle atteint 4.500 litres par jour, permettant une forte

production de fromages de chèvre très appréciés dans le Poitou. Par son

installation moderne, la laiterie de Celles peut être classée parmi les

meilleures de la région.

M. Moreau Marcel, Officier de la Légion

d'Honneur, Officier du Mérite Agricole, Officier d'Académie, Croix de

Guerre avec Palme, assure les fonctions de Président de la Laiterie. Il

est secondé par l’infatigable M. Boissonnet, directeur. |

|

|

|

|

|

|

1954 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert "Vallée de la Belle"

représentant l'abnbaye royale de

Celles-sur-Belle. |

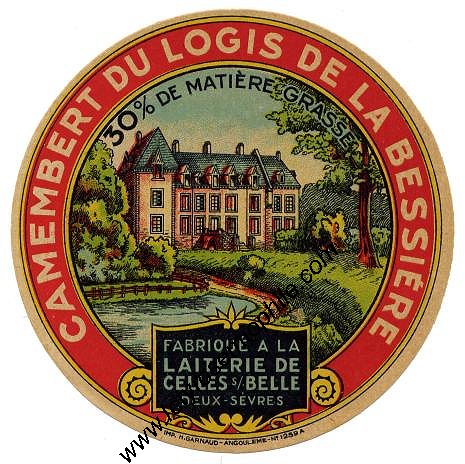

Camembert du logis de la Bessière

représentant le château de La Bessière

à Beaussais-Vitré. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954 |

1958 :

Le bâtiment de laiterie est démoli et reconstruit. De 1958 à

1983, de la poudre de lait est élaborée selon le procédé Spray, pour lequel

est édifié un atelier. Depuis 1983, cette fabrication est faite dans

l'unité de production de Champdeniers (79).

1960 : M. Jean Boissonnet dirige l'entreprise avec brio depuis 1950. Les

sociétaires, reconnaissent sa grande compétence, avec à leur tête depuis

1941, Marcel Moreau. |

|

|

|

|

|

1961 |

|

|

|

|

|

1964 : Le 31 septembre, le dernier laitier à cheval

du pays Mellois M. Constant Baudouin, de ''la Groie", cesse ses tournées.

En 22 ans de travail il a parcourut quelques 120.000 kilomètres. Figure

lécendaire du paysage Cellois, il faudra s'habituer à ne plus voir la

charrette et la jument de Constant.

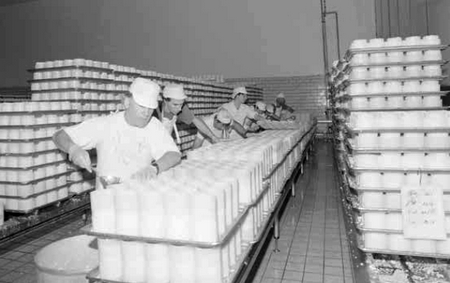

1973 :

Une nouvelle fromagerie est édifiée, qui est prolongée en l'an 2000. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Moulage à la louche des fromages en 1973. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1979 : Cette année marque un tournant important dans la croissance de la

coopérative. La zone de ramassage s'agrandit énormément.

Déjà, elle débuta

dès 1957 en récupérant les sociétaires de Vouillé, puis en 1968, ceux de

Chizé. Et présentement vient le tour des adhérents de la Crèche, de

Saivres-Castarie et St-Maxire. Les trois dernières fusions vont aboutir à

la création de "Sèvre & Belle, au mois de juin.

1980 : Le mandat de M. Moreau prend fin, après 30 ans de présidence. Son

successeur est M. Maurice Laurant, de "Villeneuve de Chavagné".

1981 : M. Boissonnet passe les

rênes à M. Bernard Magneron. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985 :

La cheminée en brique est démolie.

1986 : Cette année témoigne une nouvelle initiative du nouveau directeur

et du conseil d'administration. Dans le cadre de l'Union Laitière de la

Sèvre (l'ULS), les laiteries Sèvre & Belle et Echiré signent un accord,

prévoyant des échanges de lait, Celles donnera du produit de ses vaches et

Echiré de ses chèvres.

1988 : Le 1er janvier, M. Bernard Morisset devient le président de la

coopérative. Elle compte dorénavant 125 salariés, Elle transforme 6,3

millions de litres de lait et exporte en Grande-Bretagne, aux USA, au

Canada, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique et en Allemagne.

Tout travail mérite récompense.

Cette formule s'applique parfaitement à Sèvre et Belle. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1989 : En juin, elle reçoit "Les lauriers d'Or de la qualité" décernés par

le Comité France Promotion, pour quatre excellents fromages de chèvre.

Ceux-ci, "le Chevrot", "le Chèvrefeuille", "le Chèvrepaille" et "le

Caprichaud" obtiennent la suprême et belle récompense.

Le but idéal recherché par les dirigeants, est la qualité

à tous les échelons de la production et de la transformation. Elle devient

une obsession et le projet principal de l'entreprise.

Le lait de vache

collecté sert essentiellement à la fabrication de beurre, le lait de chèvre

à celle de fromages frais ou affinés. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

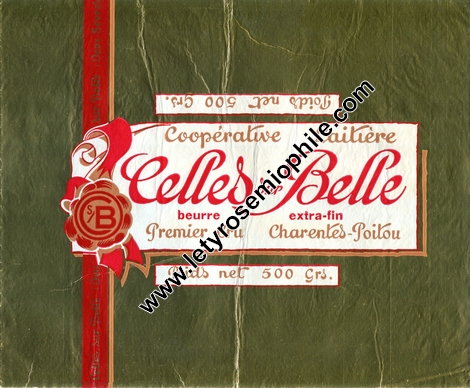

2013 : Cette laiterie fabrique de

nombreuses variantes de fromages de chèvres, les moulés à la louche au

lait cru, les chèvres-boîte typiques de la région et les délicieux

fromages à tartiner. Elle propose également des fromages au lait de

mélange (avec du lait de vache), du beurre grand cru AOC, médaillé d'Or au

concours général agricole 2012, de la crème crue et du beurre Baratte d'Or

au lait cru, dernier-né de la gamme, spécialement élaboré pour permettre

aux consommateurs de retrouver les saveurs d'autrefois. Savoir-faire et

tradition restent leur point fort, le secret bien gardé de leur qualité.

La société s'est agrandie en 2013 et devient toujours un peu plus

l'étendard du savoir faire de la région en matière de produits laitiers.

2023 : Dans les Deux-Sèvres, la Coopérative laitière de la Sèvre qui

fabrique les fromages Sèvre et Belle et le beurre d'Echiré annonce

s'adosser à deux coopératives régionales : Terra Lacta, première

coopérative laitière de Nouvelle-Aquitaine basée à Surgères et Océalia

basée à Cognac. "Les coopératives du territoire Cap Faye, Sèvre & Belle

Céréales Appro et Pamplie participeront également à ce projet", précise un

communiqué ce mardi 5 décembre. "L’adossement d’un partenaire a été guidé

par la volonté commune d’assurer la pérennité de l’exploitation, la

préservation des emplois, la valorisation de la rémunération des

producteurs et la conservation des sites", poursuit le communiqué. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()