|

Historique : 1897 - 1982 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1897 :

Trois riches propriétaires, M. Vivon (1955-1932) de St-Varent et MM. Morin et Deboeuf

de Chiché, fondent la laiterie de Laubreçais, près de Clessé, sur un

terrain au lieu dit "l'Armentière". Le

choix du site fut déterminé par la proximité de sources.

Les laitiers ramassent le lait

entier pour la fabrication du beurre et des fromages. M. Deboeuf gère la

laiterie.

1900 : Le constructeur "Delion et Lepeu." installe un système réfrigérant

fonctionnant au SO2 d'une puissance de 4.000 frigories.

1902 : La laiterie reçoit une médaille d'argent pour son

beurre, au Concours Général Agricole de Paris.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pendant deux décades,

l'établissement poursuit son petit bonhomme de chemin, malgré

l'implantation de nouvelles laiteries dans le secteur.

1921 : Coup dur pour Laubreçais. Le 24 Octobre,

l'image de marque de l'entreprise est compromise. M.Paul Octave Deboeuf,

le directeur, se voit condamné par le tribunal de Parthenay, pour

tromperie sur la qualité des camemberts fabriqués dans la fromagerie qu'il

dirige.

Les magistrats lui infligent une amende de 500 francs et 15 jours

de prison avec sursis.

Les juges sont particulièrement sévères avec ce

genre d'infraction. Les marchandes de lait (qui coupent fréquemment leur

lait avec de l'eau), les laiteries, les boulangers, les charcutiers et les

bouchers reçoivent inopinément la visite de fonctionnaires qui prélèvent

des échantillons. Malheur à ceux qui trichent.

|

1920 |

|

|

|

|

|

|

|

|

M. Réau reprend l'entreprise en main. Son sens des affaires, tout

différent de celui de ses associés, amène ces derniers à vendre leurs

parts. M. Fouard, négociant à St-Varent, en acquiert une partie. M.

Caillaud remplace M. Deboeuf à la direction.

Avec ces deux nouveaux propriétaires,

Laubreçais se trouve dès lors apparenté à la laiterie de Riblaire, de part

leurs actionnaires communs.

1923 :

M. Réau, cherchant une personne jeune et dynamique pour diriger l'usine,

fait appel à M. Clément Auger. Son père est le directeur de la laiterie de

La Viette.

Les trois ouvriers de la beurrerie reçoivent

quotidiennement 4.000 litres de lait que leur apportent les 10 laitiers

indépendants.

La concurrence est bien implantée dans la

région. Les produits se vendent mal et les producteurs sont mécontents.

Depuis cette fâcheuse affaire il y a deux ans, les gens sont méfiants. Il

faut à tout prix imposer un produit de qualité et retrouver la confiance

des consommateurs. M. Auger s'y emploie.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

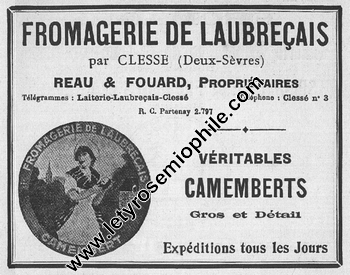

Encart publicitaire de 1929 |

1926 : Après bien des efforts et des sacrifices

financiers de la part des propriétaires ainsi que de dures journées de

labeur du directeur, la situation se rétablit petit à petit.

Il a fallu changer le mode de ramassage, car les producteurs préfèrent

garder le petit lait pour élever leurs porcs. Ceci a nécessité

l'installation d'une écrémeuse dans chaque camionnette. Seule la crème est

ainsi ramenée à l'usine pour la fabrication du beurre. Ce changement a

bien sûr, amené des transformations à l'intérieur des bâtiments. La

production s'écoule en province : à Lille, Roubaix, Tourcoing, Lyon, Nice,

Marseille, Béziers, Clermont-Ferrand...

Guerre

1939/45 : Elle entraîne de nombreux problèmes comme la mobilisation, le

recrutement de nouveaux laitiers et le retour au ramassage hippomobile

avec toutes les contraintes d'une cavalerie. C'est vraiment l'époque

pénible. La fabrication change aussi. On garde quelques tournées de

ramassage de lait entier pour la production de fromages maigres.

Ils sont expédiés dans certains grands centres comme Paris et Bordeaux.

Le beurre est écoulé pratiquement sur place

avec l'instauration des tickets dans les épiceries crémières de la région

du Bocage, de la Gâtine et Niort avec sa livraison du jeudi. Là

apparaissent les véhicules gazogènes, surnommés "les gazos". |

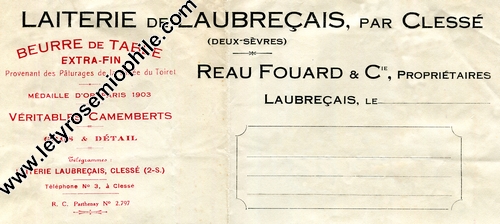

Facture de 1929 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'après guerre voit à nouveau un retour à la

collecte de la crème et la commercialisation en province mais aussi aux

halles centrales de Paris. Il faut "jouer serré" car la concurrence est

forte et seule la qualité peut s'imposer.

"Laubreçais" a la chance de faire partie des grandes

marques de beurre des Deux-Sèvres. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1955 :

Le monde est en pleine évolution. De nouveaux produits, telle la poudre de

lait, font une apparition remarquée sur le marché national.

1961 : Au faîte de son apogée, la laiterie

entre dans l'Union des Laiteries Industrielles des Deux-Sèvres, avec

Secondigny et Riblaire. Pour faire face aux laiteries coopératives qui

commencent à fusionner et deviennent de redoutables rivales, l'Union

installe une usine de poudre de lait à Riblaire, et qui sera alimentée par

les trois laiteries.

1962 :

Ne faisant plus la fabrication des fromages, les laitiers commencent à

recueillir le lait du cheptel caprin du secteur qui est ensuite acheminé à

la fromagerie de Riblaire. Les premiers fourgons remplacent les

camionnettes. Le rayon d'action s'est agrandi. Les propriétaires ont

acheté la laiterie Barribaud de Parthenay depuis cinq ans et le volume de

lait ramassé se chiffre maintenant à 100.000 litres par jour plus le lait

de chèvre

1963 : Un drame endeuille la

laiterie. Un froid intense règne depuis quelques jours sur la Gâtine. Les

routes sont verglacées. Le laitier M. Germain Fourré se tue au volant de

sa fourgonnette. A l'entrée du village de St-Germain-de-Longue-Chaume, son

camion est entré en collision avec un fourgon. Le véhicule n'ayant pu

s’arrêter sur le sol gelé, le choc fut violent. M. Fourré était âgé de 58

ans. Il ramassait le lait pour la laiterie depuis 1957 et auparavant pour

la laiterie Barribaud de Parthenay. Apprécié et aimé de tout ses collègues

il laisse le souvenir d'un travailleur zélé.

1965 :

La laiterie est à son maximun. Elle emploie 25 ouvriers et 24 laitiers.

Tout va pour le mieux.

1968 :

Vers la fin de l'année un nouveau malheur s'abat sur l'ensemble des trois

laiteries du groupe. Le principal actionnaire M. Réau décède. Ses neveux

lui succèdent.

1969 :

Le directeur M. Clément Auger prend une retraite méritée. Son gendre M.

Gilbert Roy prend la succession. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1977 :

Les actionnaires vendent leurs parts à ATLALAIT, un important groupe de

Nantes. Le regroupement de l'atelier de fabrication de beurre s’effectue

sur la laiterie de Riblaire, avec des mutations et des départs. La

laiterie devient un centre de collecte. Elle récupère le lait de ses

laitiers ainsi que celui de la laiterie de Secondigny qui a subi le même

sort.

1978 : M. Roy est muté à

Riblaire comme directeur commercial. M. Billerot le directeur de

Secondigny le remplace.

1981 :

Le groupe ATLALAIT vend l'ensemble de ses usines au puissant groupe

Besnier de Laval. Il n'y a plus beaucoup d'espoir de survie pour la

laiterie.

1982 : Au début de l'année, elle

ferme définitivement. Elle était la dernière laiterie industrielle de la

Gâtine.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()