|

Historique : 1890 - 1970 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1890 : Le 1er Mai, plus de 200 paysans

convergent vers la Patrie de l'explorateur M. René Caillé, décédé il y a

deux ans, et qui fut le premier européen à pénétrer à Tombouctou (Mali) en

1828. L'enfant célèbre de Mauzé aurait certainement apprécié l'initiative

prise ce jour par une poignée d'agriculteurs conquis par la volonté d'un

homme, M. Festy du "Moulin à Drap", qui refuse de voir mourir son village.

La commune a vu

tout son vignoble anéanti par le phylloxéra, il y a cinq ans. La vigne

était sa seule richesse. Et depuis, la population semble se résigner à

cette fatalité. Désormais, on se tourne vers l'agriculture, l'élevage et

la production de lait.

Au début de cette année 1890, M. Festy et

quelques propriétaires, se rendent dans la petite commune charentaise de

Chaillé, distante d'une dizaine de kilomètres et où M. Eugène Biraud a

installé la première laiterie coopérative de la Charente inférieure. Les

fermiers mauzéens en reviennent enthousiasmés et convaincus qu'ils doivent

réaliser la même chose chez eux pour sortir de la misère leurs collègues.

Reste à les persuader de tenter l'aventure. Après bien des efforts, M.

Festy parvient à cette réunion d'aujourd'hui. Dans la soirée, la laiterie

coopérative de Mauzé est née. La présidence revient à son créateur M.

Festy.

Les murs de la future

beurrerie vont s'élèver à 400 mètres du bourg, près de la gare de Mauzé. Les

bâtiments, d'une longueur de 22 mètres, comprendront 9 pièces, dont 6

seront affectées au service de l'usine, les 3 autres, au logement d'un

employé.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le 14 Juin 1890, le directeur-comptable, M. Tardy, le beurrier M. Gustave

Chémereau et deux ouvriers, reçoivent les premiers litres de lait,

ramassés chez les 240 sociétaires.

L'écrémage s'opère de très bonne heure, le matin. A cette époque, le rayon

d'action de la laiterie n'est pas très étendu, six kilomètres seulement.

1898 : L'entreprise collecte pour l'année

1.417.900 litres qui produisent 66.214 kilos de beurre. Celui-ci se vend

2,65 francs aux Halles de Paris. La

coopérative compte maintenant 280 sociétaires, possédant un troupeau de

935 vaches de races très diverses.

1905 : "Un drame évité de justesse".

Le

samedi 4 Avril, vers 10h du matin, le laitier M. Cerceau, habitant le

village de "la Revêtison", s'en retournait, après avoir porté son lait à

la laiterie. Soudain, en arrivant dans la rue "Contre-Amiral Savarit", son

cheval prend peur et part au galop, en entraînant avec lui la lourde

charrette. M. Cerceau, jeté à terre, est inerte, sa tête ayant percuté le

sol. Pendant ce temps, l'animal continue sa folle chevauchée, terrorisé

par le bruit des bidons vides qui s'entrechoquent. La pauvre bête, excitée de plus par la

chambrière (pièce mobile qui sert à tenir horizontalement la charrette

quand celle-ci n'est pas attelée) qui lui fouette les jambes, s'engage

dans la Grand'Rue. Profitant d'un légrer ralentissement du

cheval, le teinturier, M. Jules Blay, se jette à l’encolure de l'animal et

parvient à maîtriser ce dernier. Par miracle, personne n'a été renversé,

ni blessé. Seul le laitier, M. Cerceau en est quitte pour une grosse bosse

et quelques jours de repos.

Le

beurrier, M. Chémereau fête ses 15 ans de travail assidu à la laiterie.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1906 : Le Dimanche 14

Janvier, se déroulent les élections du Conseil d’Administration. M.

Picaud, l'ancien président depuis 12 ans, ne se représente pas. Le nouveau

bureau le nomme président honoraire, sous les

applaudissements des

sociétaires présents. Les administrateurs élisent M. Marie-Jules Bussac à

la présidence, et M. Albert Brouillac comme vice-président.

1907 : Avec l'arrivée de M. Clovis

Moinier, ce sont maintenant 4 employés, toujours sous la conduite de M.

Tardy, qui traitent les 1,7 millions de litres que leur rapportent les

laitiers. Parmi ceux-ci, on peut voir le solide M. Cerceau, bien remis de

sa mésaventure, et deux nouveaux, MM. Jean Delavaud et Louis Morisset.

On apprend avec joie, que le

président, M. Bussac, vient d'être nommé Officier du Mérite Agricole.

1909 : La laiterie se refait

une jeunesse, en changeant son vieux matériel. Deux écrémeuses, une "Alfa-Laval" et

surtout une "Astra-Laval", considérée comme la plus performante de

l’époque, sont installées. De plus, l'entreprise s'équipe d'appareils pour

la pasteurisation, en cas d'épidémie. Après

19 ans d'excellent travail à la direction de l'usine, M. Tardy peut enfin

profiter d'un repos bien mérité. M. Félix Clerc vient le remplacer.

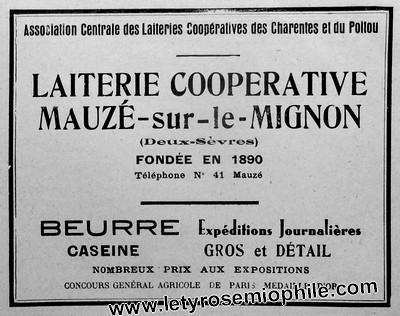

Cette année là, la laiterie remporte la médaille

de bronze au concours général agricole de Paris pour la qualité de ses

beurres. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

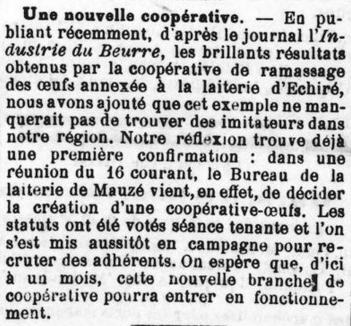

23 février 1910, L'Echo Rochelais |

1910 : Les 2 millions de litres de

lait seront certainement atteints à la fin de l'année. C'est du moins

l'objectif que se fixe le président, M. Bussac, en ouvrant la séance de

l'Assemblée Générale de ce mois de janvier. Les 350 sociétaires, possédant

1030 laitières, espèrent assouvir les souhaits du dirigeant. lls ont déjà

réalisé un grand effort dans la sélection de la race bovine. Depuis deux

ou trois ans, l'espèce prédominante est la "parthenaise".

Une partie du lait écrémé sera vendue

dorénavant à un industriel, l’autre quantité de petit lait est achetée par

le fermier qui exploite la porcherie.

L'installation d'une porcherie,

annexée à la laiterie, a été créée en même temps que cette dernière. Le

fermier signe un bail de 10 ans, renouvelable en fin de contrat.

L'exploitant engraisse 250 porcs. Leurs aliments se

composent de lait, de farine d'orge, de grains bouillis et de

glands ramassés à l'automne dans la forêt de Chizé. Les animaux sont achetés à l'âge de 3 mois

et gardés dans l'établissement pendant 4 mois environ. Le petit lait est vendu au fermier au prix

de 1,05 fr l'hectolitre. Depuis

l'épidémie de pneumo-entérite (maladie souvent mortelle qui attaque les

poumons et les intestins chez le porc), qui a fait des centaines de

victimes en 1895, aucune maladie contagieuse n'a été constatée sur les

animaux. |

|

|

|

|

|

|

|

Le 29 janvier, M.

Babaud-Bosssuet est nommé président de la laiterie coopérative. Cette année 1910 voit aussi l'édification

d'un atelier de fabrication de caséine.

1912 : Le 16

Février, suivant l'exemple de la laiterie d'Echiré, M. Festy crée la

coopérative de ramassage d’œufs.

1913 : En ce mois de février, la laiterie remporte la médaille d'argent au

concours général agricole de Paris pour ses beurres.

1914 : Au mois de février, la

laiterie gagne une

médaille d'or au concours général agricole de Paris, pour l'excellence de

son beurre.

La grande tragédie mondiale

éclate. La mobilisation éclaicit les rangs des laitiers et des ouvriers.

On essaie, tant bien que mal, de trouver des remplaçants. Parmi ceux-ci,

M. Jules Larelle effectue le ramassage du lait, avec sa mule. A l'appel des sociétaires, le fondateur de

la laiterie, M. Festy, revient à la présidence. |

juin 1914 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

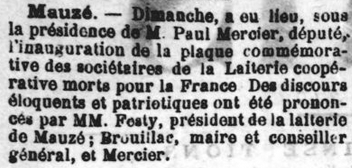

26 novembre 1921, L'Echo Rochelais |

1924 : Deux employés partant en retraite sont remplacés par M. Marcel

Barbot, comme beurrier et M. Marcel Mesureau, comme laitier.

M. Festy préside pour la dernière fois le

conseil d'administration. Il pense qu'il est temps de laisser la place à

plus jeune que lui. M. Richard

hérite de celle-ci.

1929 :

Après la première Guerre, la porcherie s'agrandit et se modernise. |

1934 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1936 : "Décès d’un grand président"

: M. Festy vient de s'éteindre.

Avec lui, disparaît le nom d'une des plus anciennes familles de Mauzé,

dont les membres, au cours du siècle dernier, ont eu une large part à la

vie administrative communale. Son

père fut Maire de Mauzé et décéda en 1870. Lors de la disparition du vignoble mauzéen,

Théodore Festy fut l'un des premiers à chercher le remède à ce fléau. Et

dès qu'Eugène Biraud de Chaillé eut mis son idée en pratique, M. Festy,

subjugué comme d'autres propriétaires, fondait la laiterie de Mauzé, en

1890. Elu président pendant quatre

ans, il se retira alors et fut nommé président d'honneur. En 1914, un nouvel appel étant adressé à sa

compétence et son dévouement, il reprit la tête du conseil et l'exerça

jusqu'en 1924. Il redevient Président d'Honneur. De plus en 1912, toujours fidèle au

principe coopératif, il créa la coopérative d'oeufs, dont il fut le

président jusqu'à sa mort. Il était

Officier du Mérite Agricole. Constamment disponible et à l'écoute des

sociétaires, il restera comme l'un des hommes qui aura contribué à

l'amélioration des conditions de vie des paysans mauzéens. Une foule

énorme et de nombreuses personnalités l'accompagnent à sa dernière

demeure.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1939-45 : Comme les autres

laiteries, Mauzé tournera au ralenti pendant la seconde guerre mondiale.

Son président est M. Aristide Jean, le propriétaire des Etablissements

Monnet S.A., spécialisés dans la fabrication de la caséine, dont une usine

est installée à Mauzé et l'autre à Chambon, en Charente-inférieure.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1947 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954

|

1950 : Sous la conduite du

directeur M. Louis Jean, la laiterie reprend son rythme normal. Le conseil

d'administration a élu à la présidence M. Pierre Guillot.

1952 : La collecte annuelle s'élève à 2,7

millions de litres. L'entreprise fabrique depuis quelques temps de la

poudre de lait selon le procédé

Hatmacker.

1956 : Les

laitiers ramènent 145.000 litres de lait de plus, par rapport à l'année

1952. De nos jours, ces 1,8 millions de litres ne représentent qu'une

faible quantité en comparaison de celles des autres coopératives. Coulon

ramasse le double, Celles-sur-Belle le triple, La Mothe St-Héray quatre

fois plus.

1958 : M. Pierre Guillot, président de

la laiterie, et M. Monnier, adjoint au maire d'Usseau, reçoivent le 23

septembre, le

mérite agricole au comice de Mauzé-sur-le-Mignon. |

Pierre Guillot et M. Monnier en 1958.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1965 : c'est la

folle époque où le monde laitier bouge. Pour pouvoir répondre aux

nouvelles données économiques du marché, les laiteries fusionnent entre

elles, afin de constituer des groupes, de moyenne importance, capables de

lutter contre la furieuse concurrence. La laiterie de Mauzé comme d'autres,

suscite la convoitise, mais malgré les difficultés qui commencent à

poindre à l'horizon, elle garde son autonomie.

1970 : Après une résistance de cinq ans, le 1er Janvier, toujours sous la

présidence de M. Pierre Guillot, la laiterie fusionne avec la coopérative

laitière de Surgères. Le directeur

M. Jean part à la laiterie de Bois-Hardy, en Charente-Maritime. 80 ans après avoir été ouvertes, les portes

de la laiterie se referment pour toujours.

Les bâtiments sont rachetés par des

particuliers. Plusieurs bâtiments sont démolis,

dont le quai de réception du lait, la chaufferie, le transformateur, deux

des trois porcheries et la cheminée d'usine.

1994 - 2024 : La laiterie à été gardée en bon

état par ses propriétaires. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()