|

Historique : 1897 - 1996

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1863 : Le journal "Courrier du Dimanche" du

15 novembre détaille dans sa chronique provinciale sur Les Deux-Sèvres

:

"Les fromages de la Mothe-Sainte-Heraye, pur lait de brebis, sont

renommés en maints cantons du Poitou et de la Saintonge. Ils n'en est pas

qui dégagent plus heureusement la saveur des Bordeaux froids et profonds.

Aussi les fins connaisseurs les recherchent, et les tables les mieux

famées s'honorent de les produire au dessert."

1894 : Le journal

"L'Echo Rochelais" du 9 juin, mentionne que les fromages de La Mothe se

vendent 0,40 franc la pièce, à la vente à la criée à Niort (l’équivalent

de 500g de bœuf).

1897 :

Nichée dans une cuvette et protégée par sa forêt du Fouilloux, la

Mothe-St-Héray s'éveille en cette fin de XIXᵉ siècle. Ce fief protestant,

qui eut naguère à souffrir des guerres de religion, porte beaucoup

d'attention aux nouvelles idées progressistes qu'engendrent depuis 1888 les laiteries

coopératives du centre-ouest.

Aussi, ce 7

février, on apprend la fondation de la laiterie coopérative de la

Mothe-St-Héray.

Le docteur Good, son créateur, préside au premier conseil

d'administration, suppléé des vice-présidents, M. Morisset de la Mothe, M.

Verlain de Pamproux, M. Poinet de Soudan. Au secrétariat, on trouve M.

Toscher de la Mothe et M. Baudouin d'Exoudun, tandis que M. Guimard de la

Mothe débute comme trésorier.

Le

18 mars, le président Good expose aux membres du bureau, que par suite de

sa nomination au poste de Médecin dans un établissement thermal, il devra

s'absenter de la Mothe du 1er mai au 8 octobre, chaque année et que par

conséquent, il a l'honneur et le regret de devoir donner sa démission de

président.

Toutefois, il reste à ce poste,

jusqu'à la prochaine assemblée générale, prévue en début d'année

prochaine.

Le 23 mai, le conseil se réunit

pour procéder à l'adjudication des travaux à exécuter pour la construction

de la laiterie. Après délibérations, M. Foisseau aîné, demeurant à

Sainte-Eanne et M. Audinet-Canon de la Mothe bâtiront l'usine sur un

terrain acheté à M. Blanchet, propriétaire à la Mothe. Le terrain choisi

se situe dans la vallée de la Sèvre Niortaise, à quelques kilomètres des

sources de cette rivière, au lieu-dit "Fontaine de la Bernière", un nom que portera plus

tard un fromage de chèvre.

Le 5 août, on procède à la nomination du personnel intérieur. Le bureau,

après vote, désigne, M. Bourgouin comme comptable, M. Jollet au poste de

chauffeur-mécanicien et M. Hypeau comme beurrier.

Les

laitiers sont aussi choisis. M. Pascal Fraigreau, dit "Blot" fera la

tournée d'Exoudun ; M. François Marché, celle du secteur de Soudan. M.

André Barot tournera sur Bougon, et M. Jean Louis sur Sepvret. M. Xavier

Castin, du "Vivier" collectera sur Goux. M. Pierre Quintard circulera

aussi sur Sepvret. M. Lazare Bourdet ramassera sur Pamproux. Quant à la

collecte sur Avon, il n'y a pas de candidat pour l'instant.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le 30 octobre, le conseil décide

que la tournée de la Mothe, sera effectuée par M. Delage. ll demande à M.

Proust, le délégué de la Mothe, de voir la possibilité d'échanger des

adhérents, avec ceux de Soignon. D'autre part, il confie l'installation du

chauffage à vapeur et de l'éclairage à l'acétylène, à M. Garuchet

l'ingénieur. Le bureau choisit l'agent d'assurances, pour les employés, en

la personne de M. Goffier.

On

retient deux dépôts de beurre à la Mothe, l'un chez M. Richard Ripault et

l'autre chez M. Peneault.

Le 4

novembre, le conseil apporte quelques modifications aux tournées et

accepte deux autres laitiers pour la zone de Salles, en l’occurrence MM.

Noireau et Tiré. À la réunion, le vice-président Morisset, présente, le

contrôleur M. Cousin. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1898 : Le nouveau président M. Morisset proclame les premiers résultats de

l'entreprise. Celle-ci a collecté 1.201.478 litres de lait et produit

60.039 kg de beurre.

1899 : Le 9 avril, pour le

ramassage du secteur d'Exoudun, le choix du remplacement de M. Brigeau, le

laitier démissionnaire, se porte sur M. Bourgueil.

Une

nouvelle zone de collecte sur le "Grand-Breuil" nécessite un nouveau

laitier. Ce sera M. Perron.

Le

beurrier, M. Mérouzeau reçoit une prime, à titre d'encouragement, pour le

soin qu’il apporte à la fabrication du produit. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

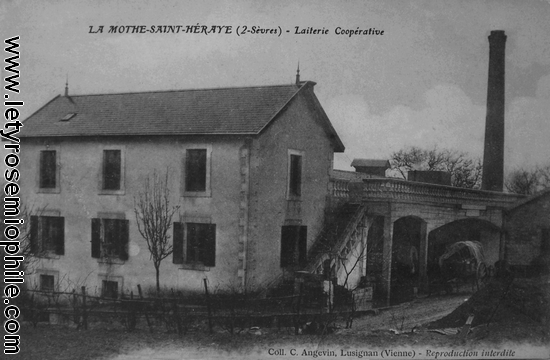

L'arrière de la laiterie, agrandie ensuite

du coté gauche. |

1901 : M. Alexandre Gamin arrive à la présidence de la coopérative. Il

habite au "Vivier".

Le 5 septembre, le conseil approuve

les travaux rendus nécessaires, pour la construction d'un canal, destiné à

déverser les déchets intérieurs de la laiterie. M. Chaillou, architecte à

la Mothe établit le cahier des charges. M. Pierre Goy, de la "Creuse", par

la Crèche, remporte l'adjudication des travaux, au détriment de M.

Genevière de Niort.

1902 : Lors de l'Assemblée Générale

du 28 décembre 1902, il est créé une commission de contrôle. Dans son

discours, le président M. Gamin rappelle l’œuvre de la société, les

difficultés qu'elle a subies, les crises traversées, les luttes qu'elle a

dû soutenir contre le "bourgeois" et l'artisan, dénigreurs acharnés, et

qui néanmoins, sont heureux d'en retirer quelques avantages. Il invite les

sociétaires à supporter son action et les engage à lutter contre les

adversaires qui critiquent la société.

1903 : Les engagements de la coopérative expirent le 6 février. La

prorogation de la société est soumise au vote des sociétaires. Ces

derniers votant à main levée, décident le prolongement de la coopérative

pour une période de dix ans.

Cette même année, le constructeur "Douane" installe un système réfrigérant

fonctionnant au CH3 Cl et

produisant 45 kilos de glace à l'heure, pour l'affermissement du beurre et

la fabrication de glace.

1905 : Jean Guerry, agriculteur à Chey, et vice-président de la laiterie,

est nommé Chevalier du Mérite Agricole. ll est aussi, secrétaire du

Syndicat Agricole. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1906 : La laiterie remporte sa première

récompense avec un diplôme d'honneur au concours agricole de Milan.

1909 : La Mothe compte 1.200

producteurs possédant un superbe troupeau de 3.000 vaches. Elle travaille

3.542.704 litres de lait, qui produisent 177.000 kg de beurre, vendu aux

Halles centrales de Paris 2,48 frs le kg en moyenne.

Le

lait écrémé est redonné aux sociétaires et le babeurre vendu "à

l’enchère". Le babeurre est le résidu liquide provenant de l'opération de

barattage du lait.

1910 :

Le nouveau directeur-comptable M. Alfred Texier entre à la laiterie le 7

juin. Le

chauffeur Auguste Semelier prend son poste le 15 novembre 1910. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

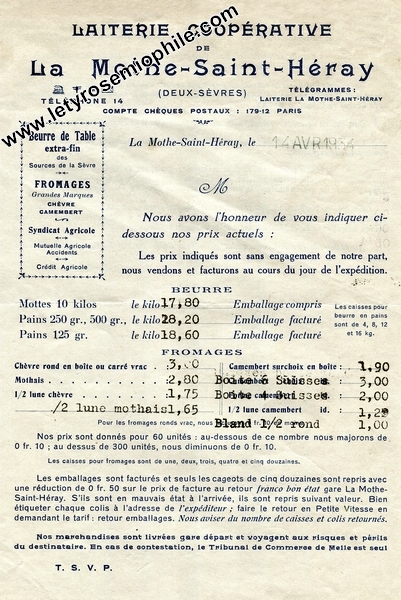

Circulaire

N°1 du 15 juillet 1910 : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Conseil d'Administration, dans

l'intérêt général de l'Association, vient rappeler à MM. les Sociétaires

certaines prescriptions qui sont peut-être tombées en désuétude :

Recommandation expresse de n'opérer que deux traites par jour, le matin et

le soir, l'expérience de plusieurs années met le Conseil dans l'obligation

d'exiger qu'il en soit fait ainsi.

La traite du soir,

pour être livrée de bonne qualité le lendemain matin, en été, demande des

soins spéciaux, mais faciles. Ces soins sont les suivants :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1° Nettoyer tous les récipients à l'eau

bouillante.

2° Refroidir subitement, aussitôt l'opération de la traite,

en plaçant le récipient dans l'eau la plus froide possible.

3° Au bout

d'une heure, renouveler l'eau.

4° Pendant cette heure, mais pas après,

remuer deux ou trois fois le lait avec un objet propre, pour que le

refroidissement se fasse dans toute la masse et plus vite.

5° Changer

d'eau une dernière fois, et, en tenant au frais, attendre tranquillement

le passage du ramasseur. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il demeure entendu que les soins

sus-indiqués ne sont de rigueur que pendant les grandes chaleurs, qui

peuvent, ceci dépend des années, être à redouter jusqu'à fin octobre, en

causant soit la coagulation, soit l'acidité tout aussi préjudiciable.

L'été 1909 nous a valu, grâce au manque de soins signalé ci-dessus et

au défaut de surveillance de part et d'autre, plusieurs milliers de litres

de lait gâté, complètement perdu, par conséquent payé sans produire de

beurre. Il en est résulté, forcément, une diminution des recettes et

l'impossibilité de payer le lait aussi cher que nous l'aurions désiré.

En résumé il est recommandé expressément : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1° Aux adhérents, de livrer du lait

très propre, sans acidité nuisible et sans commencement de coagulation.

2° Aux laitiers, d'arriver le plus tôt possible, de s'occuper sérieusement

de leur travail, de refuser tout lait qui manquerait de propreté ou qui

serait avarié. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En cas de contestation faire constater

par des témoins.

Prononcer à haute voix, au fur et à mesure du

transvasement du lait, la quantité livrée par chaque adhérent du

cantonnement, de ne pas faire abus d'autorité en n'importe quelle

circonstance.

Le Conseil d'Administration et la Commission de

Contrôle font un pressant appel aux sociétaires et aux laitiers, pour que

tout se passe le plus équitablement possible sans avoir recours à la

sévérité du règlement.

Pour et par autorisation du Conseil

d'Administration et de la Commission de Contrôle. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Président, A. Gamin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1911 :

La laiterie remporte un autre diplôme d'honneur à Turin pour son beurre.

Voici un fait divers raconté par le journal "L'Echo Rochelais" du 15 avril

1911 :

Une tentative d'assassinat suivie de

vol a été accomplie dimanche, entre La Mothe-Saint-Héray et Pamproux,

dans des conditions particulièrement dramatiques. M. Lombard-Maret de

Pamproux, et M. Chauvin, de Salles, sociétaires de la Laiterie

coopérative de La Mothe et délégués pour leurs sections respectives,

s’étaient rendus à la Laiterie afin d’y toucher le montant de la paye

du lad pour la répartir ensuite entre leurs co-sociétaires. En

quittant La Mothe, vers dix heures du matin, ils furent rejoints par

un individu qui fit route avec eux. Nullement défiants, — comment

l'auraient-ils été d'ailleurs en plein jour ? — ils acceptèrent ce

compagnon de route inconnu. A mi-chemin de Pamproux, M. Chauvin se

détacha du groupe pour rentrer à Salles. M. Lombard continua sa route

vers Pamproue, toujours escorté par l'inconnu. Celui-ci n'attendait

que cela et, en arrivant dans les parages de la ferme de Bougontet, en

un endroit où la route est un peu encaissée et abritée par des haies,

il s’élança inopinément sur M. Lombard et le frappa à la tête avec une

barre de fer qu’il avait dissimulée jusque-là sous ses vêtements. M.

Lombard s’affaissa dans une mare de sang, ne donnant plus signe de

vie. Son agresseur, le croyant mort, s’empara d’une somme de neuf

cents francs que contenait sa sacoche et prit la fuite. M. Lombard

n’avait été heureusement qu’étourdi. Il revint bientôt à lui et,

péniblement, eut la force de gagner la ferme assez proche, où il reçut

des soins et conta sa tragique aventure. Le signalement de l'agresseur

a pu être facilement reconstitué, grâce à M. Chauvin et au blessé

lui-même; il est donc permis de croire que le criminel n'échappera pas

longtemps aux recherches de la justice.

Dans 2 autres journaux

de l'époque, la fin semble plus tragique, l'un ne donne aucun espoir

de le sauver, l'autre emploie les termes "assassinat" et "mortellement

blessé de 7 coups de coutre de charrue".

1912 : Le 3 août, la laiterie

élargit son effectif. M. Frédéric Guessard, le beurrier depuis 1899, voit

un autre collègue, venir en renfort, en la personne de M. Casimir

Marcusseau. Puis arrivent M. Alexis Olivier le contrôleur, MM. Naud, Court

et Blanchard les laitiers.

1913 : En ce mois de janvier, la laiterie remporte la médaille

d'argent au concours général agricole de Paris.

Un autre ramasseur, M. Victor Baudouin commence le 1er

juin.

1914-18 : La guerre mobilise

beaucoup d'hommes. Pratiquement tout le personnel intérieur de l'usine

part. Même M. Texier accomplit son devoir le 16 septembre 1915. Il

reviendra le 23 cctobre 1916.

La

grande guerre crée des besoins. Les camemberts sont fabriqués depuis 2

ans.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage de chèvre "Fromagerie de La

Jouvence"

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

Début 1918, la coopérative commence

la fabrication des fromages de chèvres. Le commencement des camemberts est

inconnu, mais certainement en même temps, vu la configuration de la

fromagerie sur l'étiquette de droite.

Les premiers ouvriers fromagers

apparaissent : MM. Jardin père et fils le 7 mars, Jean Papapopoulos le 28

avril, Ernest Sanrois le 1er octobre. Les femmes font aussi leur entrée à

la fabrication et à l'emballage, ce sont : Louise Geoffrion, Marie-Louise

Tiré, Yvette Chauvière, Louise Armanson, et Mme Bernard.

L'année suivante, d'autres

fromagères arrivent : Mlle Malliriau, Marcelle Raymond, Armandine

Chaigneau… Beaucoup ne restent pas longtemps. Les causes de départ

varient. Certains partent pour le service omnibus, d'autres à l'entreprise

Doucet, comme manœuvres.

L’un reprend son ancien métier de

cimentier, et l’autre va vendre des fromages. Un fromager quitte son

emploi, pour aider son père ferblantier (le ferblantier fabrique, répare

et vend des ustensiles en fer-blanc, notamment des bidons de lait). Un

aide camionneur arrête, pour rentrer chez un médecin de St-Maixent. Pour

les femmes c’est soit pour le mariage, soit pour un bébé, soit pour rester

à la maison.

La laiterie compte 21 laitiers,

avec toujours le "vétéran", Prosper Delage, le seul encore en place depuis

la création. Les autres ramasseurs sont : Louis Bruneteau (depuis 1900),

Désiré Bonneau (1904), Julien Benoist (1906), Alex Turpeau (1910), Alexis

Giniac (1910), Etienne Court (1911), Naud-Migault (1912), Edmond Blanchard

(1912), Victor Baudouin (1913), Charles Louis (1913), Emile Girard (1913),

Jean Servant (1913), Saturnin Corbin (1914), Antonin Corbin (1916), Henri

moreau (1917), Alphonse Renaux (1917), Victor Fontaine (1918), Alfred

Martin (1918). |

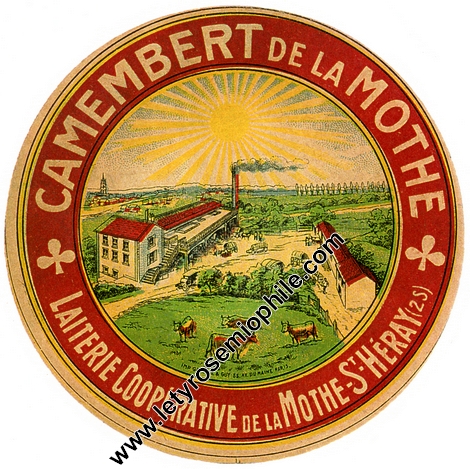

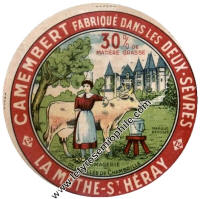

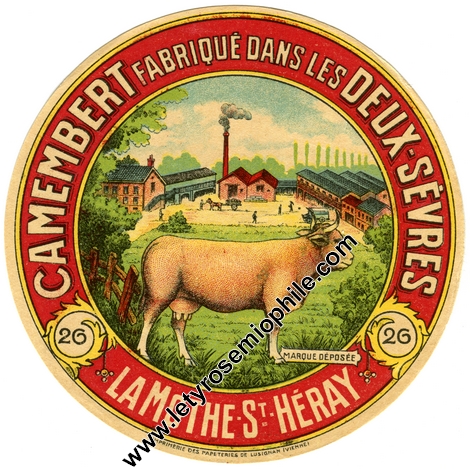

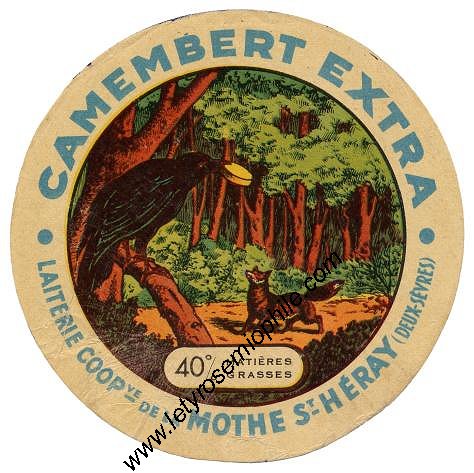

"Camembert de La Mothe" (fromagerie)

Imprimerie Grange

& Guy à Paris

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1919 : M. Turpeau cède son poste à

Paul Rossard, après 9 ans de collecte. Puis Antonin Corbin et son gendre

Léon Beauchamps cessent le ramassage, au profit de M. Gamin et Martin.

En 1921, le président Alexandre

Gamin, abandonne son mandat, après vingt ans de bons et loyaux services.

Son successeur se nomme M. Arrondeau.

Le

plus ancien employé de la laiterie, toujours à son poste, est Frédéric

Guessard, avec 22 années passées comme beurrier, puis fromager. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

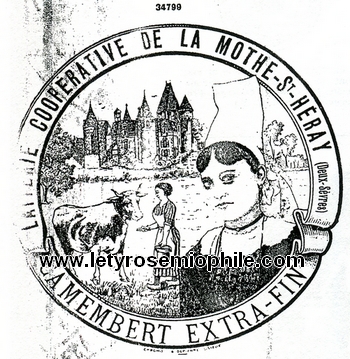

1922 : 2 logos et 7 modèles d'étiquettes sont déposés à l'Institut

National de la Propriété Intellectuelle le 6 juillet. Nous n'avons pas trouver les

dépôts des nombreuses autres étiquettes, commercialisées par la suite. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La fromagerie diversifie rapidement sa fabrication de fromages avec une

multitude de modèles. Mais la profusion des commandes de ces différentes

boites incite rapidement les dirigeants à numéroter leurs étiquettes.

36 modèles vont alors apparaître sur une période s'étalant sur une

trentaine d'années (du début des années 20 jusqu'à la fin des années 40).

Ces numéros figurent sur les étiquettes, cela faisait partie du cahier des

charges que les imprimeurs devaient respecter. La fromagerie de La Mothe

St-Héray est la première et une des seules (hormis Bel un peu plus tard) à

numéroter leurs étiquettes.

Certaines étiquettes existent avec des variantes

de pourcentages de lait de vache, de pourcentages de matière

grasse, d'imprimeurs différents, ou des évolutions graphiques. Aussi, certains numéros

et variantes ne sont pas encore référencés. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 a |

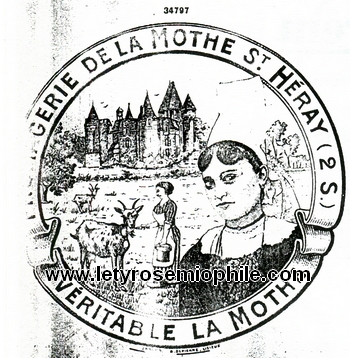

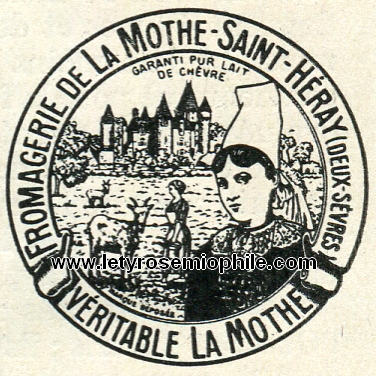

Fromage de chèvre "Véritable La Mothe"

Dépôt de marque du 06 juillet 1922

Imprimerie Depierre à Lisieux

|

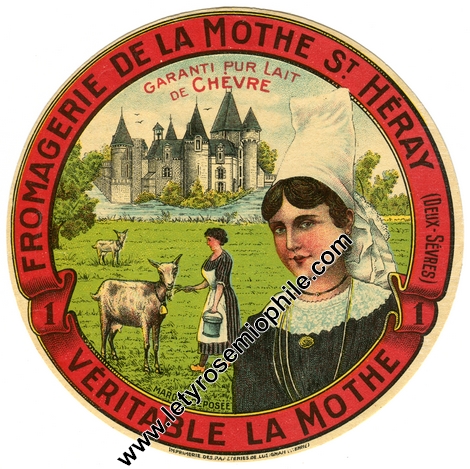

Fromage de chèvre "Véritable La Mothe"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

publicité de 1930 |

|

|

|

|

|

|

1 b |

Fromage de chèvre "Véritable La Mothe"

Imp. Artistique Malherbe à Caen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

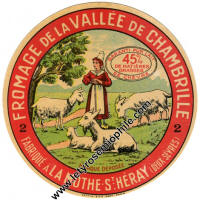

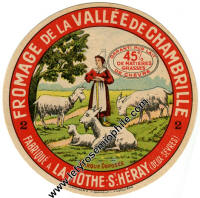

2 |

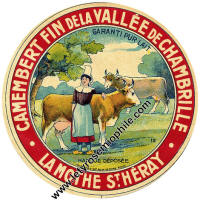

Fromage de chèvre "Fromagerie de la Vallée

de Chambrille"

Dépôt de marque du 06 juillet 1922.

Imprimerie Grange

& Guy à Paris |

Fromage de chèvre

"Fromagerie de la

Vallée de Chambrille"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

Fromage de chèvre

"Fromagerie de la

Vallée de Chambrille"

Imprimerie Garnaud |

Fromage de chèvre

"Fromage de la

Vallée de Chambrille"

45% de matière grasse

Imp. Ozanne & Cie à Caen |

|

|

|

|

|

|

|

Fromage de chèvre "Fromagerie de la Vallée

de Chambrille"

Imprimerie Garnaud |

Fromage de chèvre

"Fromage de la

Vallée de Chambrille"

45% de matière grasse

Imprimerie Garnaud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

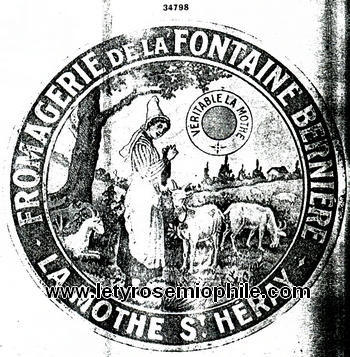

3 |

Fromage de chèvre "Fromagerie de la

Fontaine Bernière"

Dépôt de marque du 06 juillet 1922 |

Fromage de chèvre "Fromagerie de la

Fontaine Bernière"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

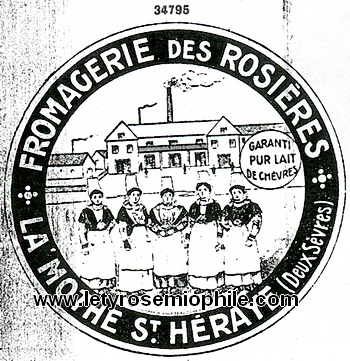

Fromage de chèvre "Fromagerie des Rosières"

Dépôt de marque du 06 juillet 1922

Imprimerie Grange & Guy |

Fromage de chèvre "Fromagerie des Rosières"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

La "Fête des Rosières" de La Mothe-Saint-Héray est une tradition

ancestrale qui distingue les jeunes filles méritantes. La

Mothe-Saint-Héray est la seule commune de France qui perpétue la tradition

dans sa totalité, avec mariage et dotation. Depuis 1821, près de 400

Rosières ont été couronnées, qui se sont toutes mariées religieusement à

l'église de La Mothe-Saint-Héray.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

Fromage de chèvre

Imp. des Papeteries de

Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

Fromage de chèvre "Le Meilleur"

Imp. Depierre à Lisieux |

Fromage de chèvre

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

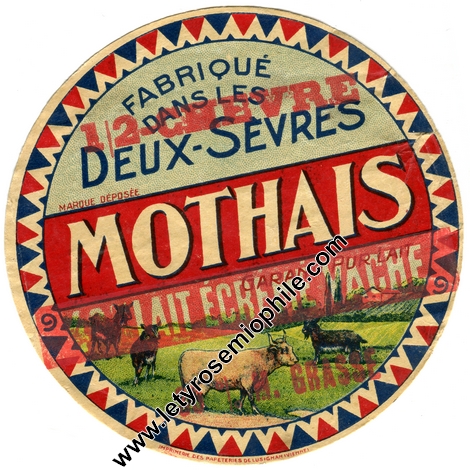

9 |

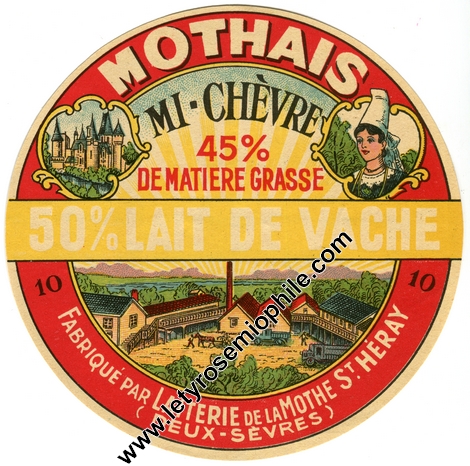

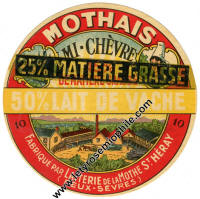

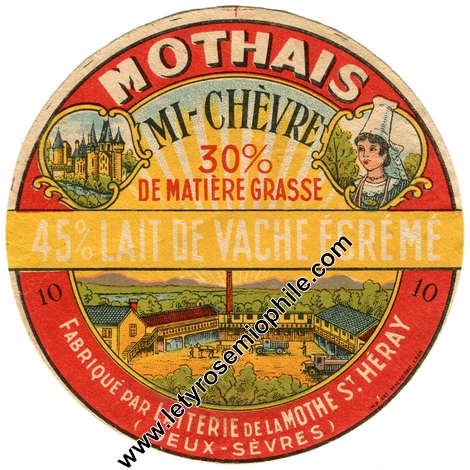

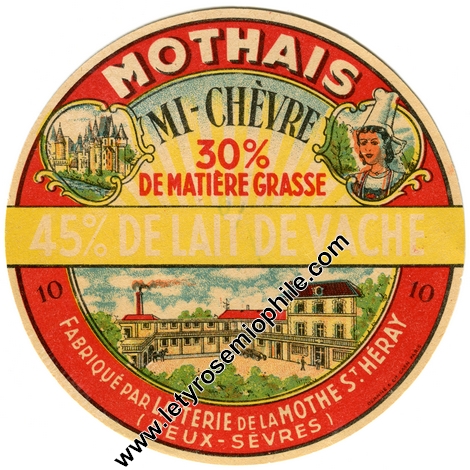

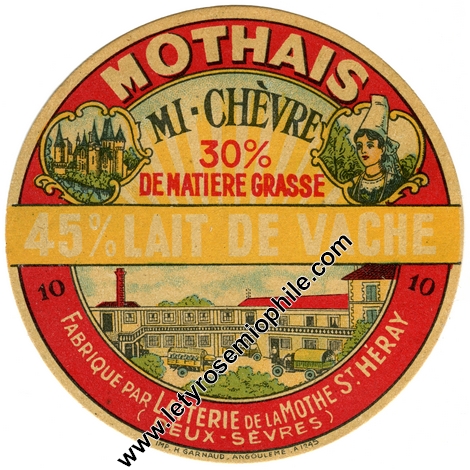

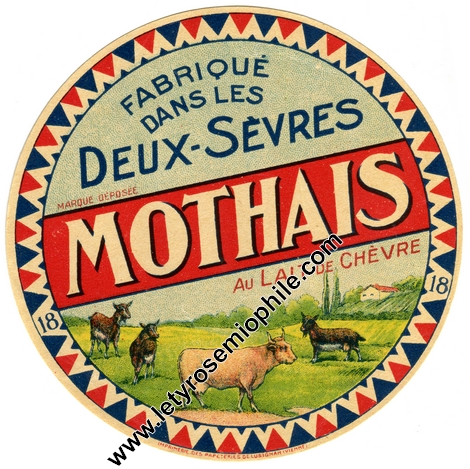

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

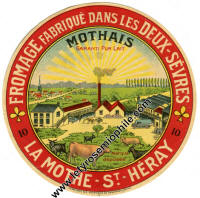

10 a |

Mi-chèvre " Fromage Mothais"

Pas

d'imprimeur |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 b |

Mi-chèvre "Fromage Mothais"

Imp. Grange à Paris |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 c |

Fromage

mi-chèvre "Mothais"

50% de lait de vache

Pas d'imprimeur |

Fromage

mi-chèvre "Mothais"

50% de lait de vache

45% corrigé en

25% de mat. grasse

Pas d'imprimeur |

Fromage

mi-chèvre "Mothais"

40% de lait de vache

30% de mat.

grasse

Pas d'imprimeur |

Fromage

mi-chèvre "Mothais"

40% de lait de vache

30% de mat.

grasse

Imp. Artistique Malherbe à Caen |

|

|

|

|

|

|

|

|

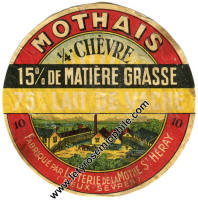

Fromage

1/4 chèvre "Mothais"

75% de lait de vache

15% de mat.

grasse

Pas d'imprimeur |

|

|

|

|

|

|

|

|

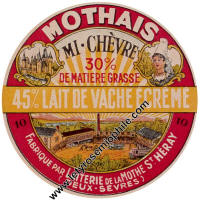

10 d |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imprimerie Malherbe à Caen |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

30% de matière

grasse

Pas d'imprimeur |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

30% de matière

grasse

Pas d'imprimeur |

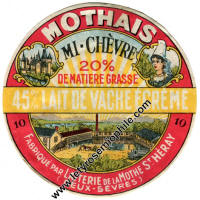

Fromage mi-chèvre "Mothais"

20% de matière

grasse

Pas d'imprimeur |

|

|

|

|

|

|

10 e |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imp.

Ozanne & Cie à Caen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 f |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imprimerie Garnaud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 a |

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert

(Mothaise)

Dépôt de marque du 06 juillet 1922

Imprimerie Depierre à

Lisieux |

Camembert (Mothaise)

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

Camembert

(Mothaise)

Imp. Depierre à Lisieux |

|

|

|

|

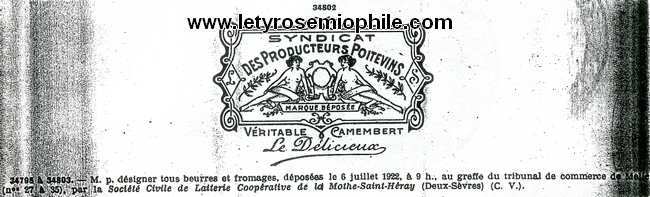

? |

|

"Camembert fin Le Délicieux"

Dépôt de

marque du 06 juillet 1922

Imp. Depierre à

Lisieux |

"Camembert fin des Gourmets"

Dépôt de

marque du 06 juillet 1922

Imp. Depierre à

Lisieux |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 b |

|

|

|

|

|

|

|

|

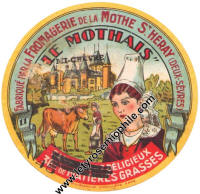

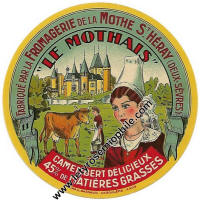

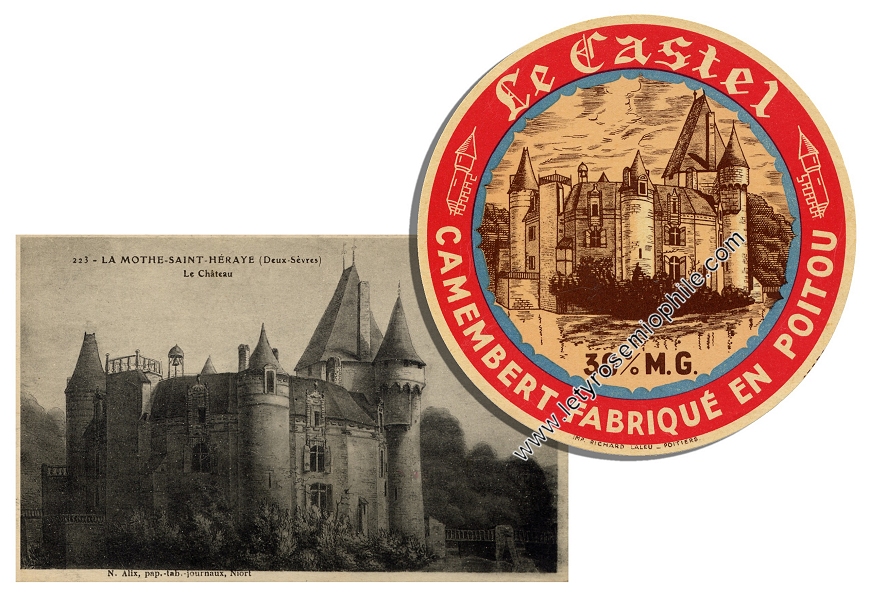

Camembert "Le Mothais"

40% -

Imprimerie Garnaud |

Camembert "Le Mothais"

40% -

Imprimerie Dumas |

Camembert "Le Mothais"

30% -

Imprimerie Malherbe |

Camembert "Le Mothais"

30% -

Imprimerie Garnaud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Petit camembert

"Le Mothais"

40% - Imprimerie Garnaud |

Fromage mi-chèvre "Le Mothais"

30% corrigé en 45% de mat. grasse

Imprimerie Garnaud

Coll. particulière |

Camembert "Le Mothais"

40% corrigé en 30% de mat. grasse

Imprimerie Dumas à Niort |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert "Le Mothais"

30% - Imprimerie

Richard Laleu à Poitiers |

Camembert "Le Mothais"

45% - Imprimerie Garnaud

Coll. Annette

Véron |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert "Le Mothais"

30% -

Imprimerie Dumas |

Camembert "Le Mothais"

30% - Pas d'imprimeur

Coll. Pascal Garraud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

Camembert "Fromagerie de la Vallée de

Chambrille"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

"Camembert fin de la Vallée de Chambrille"

Imprimerie Grange & Guy à Paris |

"Camembert La Mothe St-Héray"

Pas

d'imprimeur |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

Camembert "Fromagerie de la Fontaine

Bernière"

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18 |

Fromage mi-chèvre "Mothais"

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

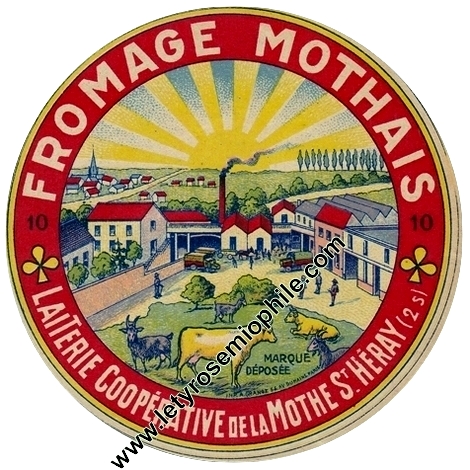

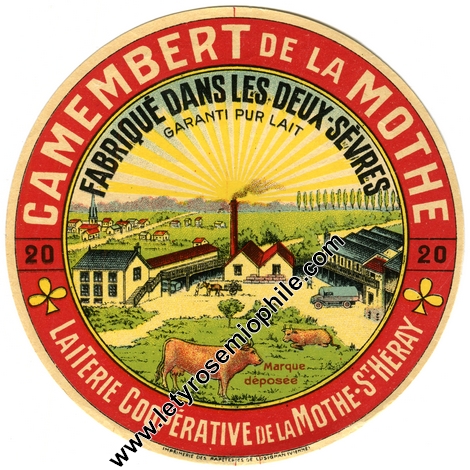

20 |

"Camembert de La Mothe" (fromagerie)

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

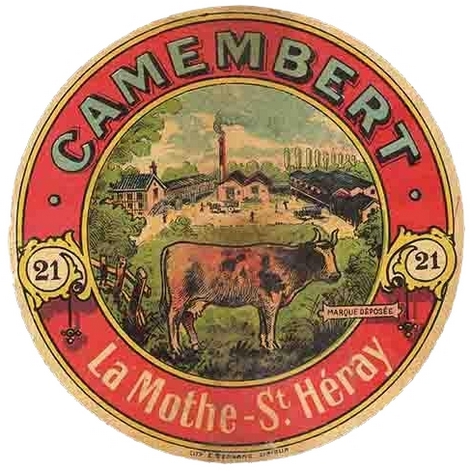

21 |

"Camembert de La Mothe" (fromagerie)

Imp. Depierre à Lisieux

Coll. particulière |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22 |

Camembert (Médaille)

Imp. des Papeteries

de Lusignan |

Camembert (Médaille)

30% de matière

grasse

Imprimerie Garnaud

Coll. Particulière |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23 |

Camembert (Laitière et vache)

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

Camembert (Laitière et vache)

Imp. des Papeteries de Lusignan |

Camembert

(Laitière et vache)

40% de matière

grasse

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24 |

Camembert (Laitière)

Imp. des Papeteries

de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

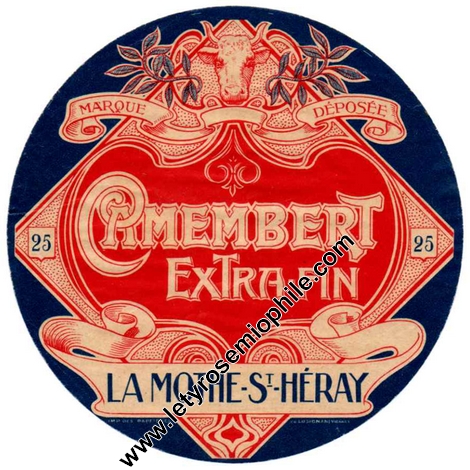

25a |

Camembert Extra-Fin (La Mothe-Saint-Héray)

Imp. des

Papeteries de Lusignan

Coll. Pascal Garraud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25b |

Camembert (La Mothe-Saint-Héray)

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 |

Camembert (vache et fromagerie)

Imp. des

Papeteries de Lusignan |

Camembert (vache et fromagerie)

40%

corrigé en 35% de mat. grasse

Imp. des Papeteries de Lusignan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

"Fromage maigre - La Belle Rosière"

15% de matière grasse

Imprimerie Garnaud |

"Fromage maigre - La Belle Rosière"

25% de matière grasse

Imprimerie Garnaud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

34 |

"Fromage pas cher"

25% de matière grasse

Imprimerie Garnaud |

"Fromage pas cher"

25% de matière grasse

Imprimerie Malherbe

Coll. particulière |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

36 |

"Fromage maigre"

1% de matière grasse

Imprimerie Garnaud

Coll.

Annette Véron |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Etiquette de beurre |

|

"Fromage Mothais" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

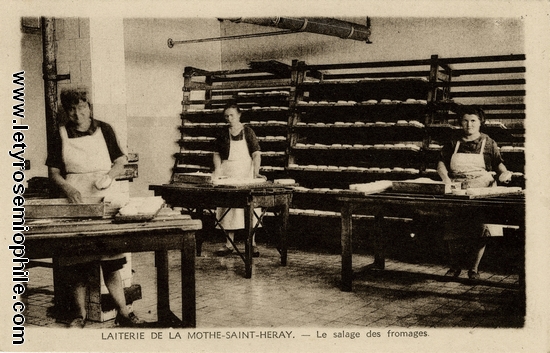

D'immenses haloirs permettent d'affiner les

fromages. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

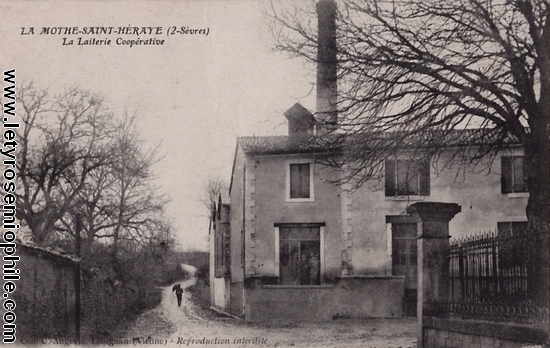

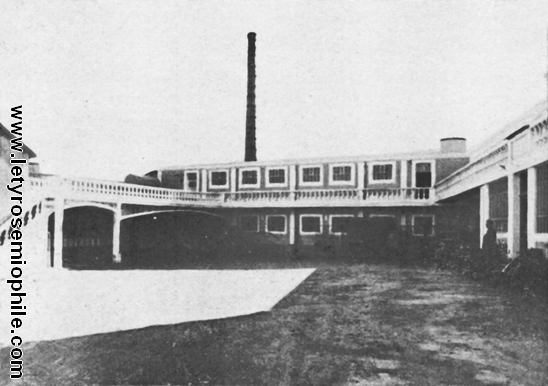

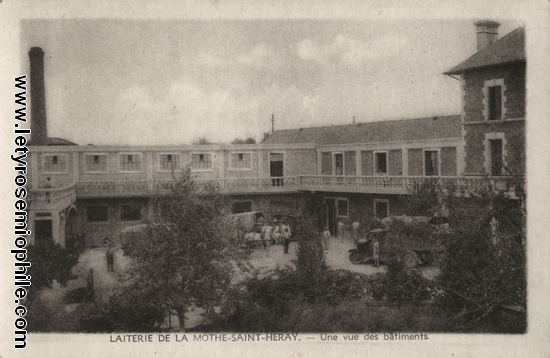

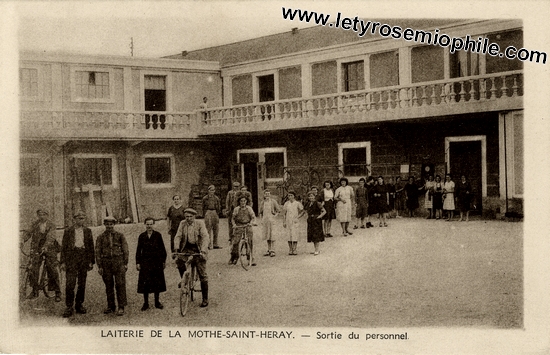

Sur ces 2 cartes, on aperçoit sur la gauche l'agrandissement réalisé de la

bâtisse pour faire place à la chaudière et la grande cheminée |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

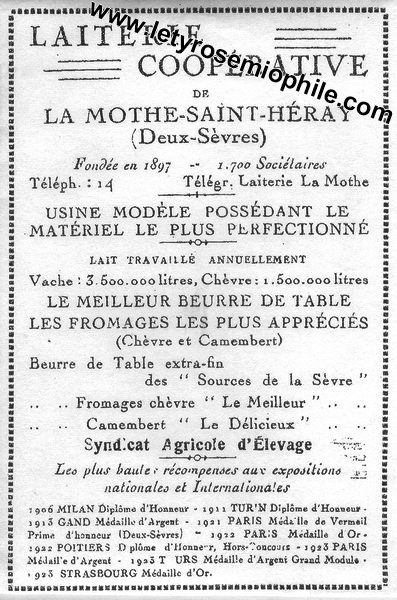

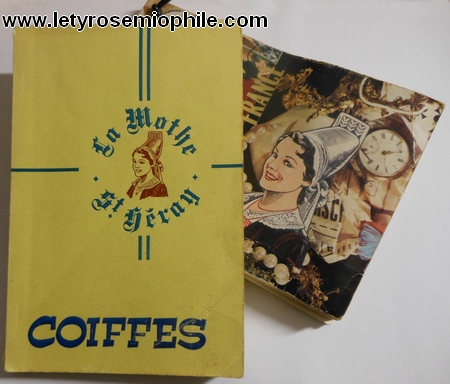

Publicité vers 1925 |

|

Fromage de chèvre "Le

Cabri"

Imp. Depierre à Lisieux |

|

|

1929 : M. Octave Perochon, le président depuis six ans, se trouve

confronté à un problème épineux. Un grave litige l'oppose à la laiterie de

Bougon. 85 sociétaires veulent démissionner, pour rejoindre cette

dernière. L'affaire s’aggrave et est déposée devant le conseil

d'administration de l'Union Centrale des laiteries coopératives.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La cour de la laiterie vers 1929, les

bureaux à droite ne sont pas encore construits. |

|

|

|

1929 |

1929 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1930 : Cette fromagerie est agrandie une première fois

avec la construction de plusieurs bâtiments. |

Les nouveaux bureaux |

|

|

|

|

|

|

|

|

L'imposante laiterie en 1930 |

|

|

|

|

|

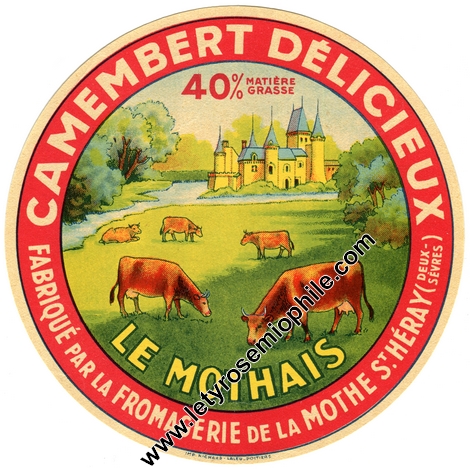

Dans la revue "l'Illustration Economique et

Financière des Deux-Sèvres" de 1930, il est précisé :

Depuis

1897, la mutualité s’est développée sous toutes ses formes et a contribué

largement à augmenter la prospérité commerciale et industrielle de la

région.

Presque tous les agriculteurs, petits et grands, font partie de

la laiterie coopérative, du Syndicat agricole d’élevage, des Caisses

Mutuelles d’assurances accidents, incendie..., du Crédit agricole. Tout

est administré par la Laiterie et forme un chiffre d’affaires qui dépasse

12 millions de francs.

L’ensemble de ces groupements apporte le

bien-être, non seulement aux éleveurs, mais à tout leur entourage en

favorisant le commerce et les industries locales.

L’excellent directeur

de ces associations a su, depuis vingt ans, doter la laiterie coopérative

de tous les perfectionnements qui permettent de fabriquer avec 18.000

litres de lait un beurre remarquable par ses qualités et sa conservation

parfaite qui lui font obtenir, aux Halles de Paris, des cours supérieurs. |

|

|

|

|

|

|

|

|

La visite de cette Société intéresse tous les amateurs de laiteries qui, à

côté de la beurrerie modèle, sont à même d’admirer une fromagerie

irréprochable dans laquelle 8.000 litres de lait de chèvres sont

journellement transformés en un délicieux fromage très apprécié par les

gourmets en France et dans l’Afrique du Nord, sous le nom de fromage de La

Mothe-Saint-Héray. L’intérêt des professionnels est agrémenté aux environs

de ce chef-lieu de canton par des sites très pittoresques appréciés de

nombreux touristes visitant la forêt de l'Hermitain, la vallée de

Chambrille, etc.

D’autre part, les courses de côte organisées en juin

par l’Automobile-Club des Deux-Sèvres et la fête des rosières le deuxième

lundi de septembre, enfin le théâtre poitevin si bien dirigé par un

excellent poète, attirent chaque année, une foule de promeneurs.

Le

premier jeudi de chaque mois, il existe des foires peuplées de bons

animaux de race parthenaise et les marchés sont très fréquentés les autres

jeudis. Ces réunions commerciales sont suivies par les agriculteurs

mothais et marchands de bestiaux de la région, qui ne dédaignent pas,

après leur travail la bonne cuisine préparée dans les hôtels réputés du

pays servant les délicieuses truites et les écrevisses de la Sèvre, avec

un bon fromage de La Mothe, arrosé d’un vieux vin rafraîchissant et très

fruité.

La plaine plus ou moins accidentée est coupée par des murs de

pierres sèches ou par des haies formant des champs où sont entretenues au

pacage les nombreuses chèvres de la race poitevine qui approvisionnent la

fromagerie.

Le directeur de la Laiterie, toujours à l’affût du progrès

a su réaliser une lourde tâche, et nous devons reconnaître, que les

agriculteurs ne peuvent placer leurs associations sous une orientation

plus habile. Nous serions cependant heureux de voir les petites minoteries

et les nombreuses boulangeries coopératives se grouper avec les œuvres

énumérées pour former un ensemble qui ne manquerait pas d’accroître la

prospérité des membres du puissant groupement déjà réalisé et si bien

administré par l'actif président, M. O. Rochon, et le directeur M. A.

Texier. |

|

|

|

|

|

|

|

|

A. Rozeray, Directeur honoraire des Services Agricoles |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1934 |

Les deux logos de la fromagerie évoluent un peu avec les lettres DS

(Deux-Sèvres) et LMSM (La Mothe Saint Héray) qui apparaissent au centre. |

|

Camembert "Fromagerie de la Fontaine Bernière" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

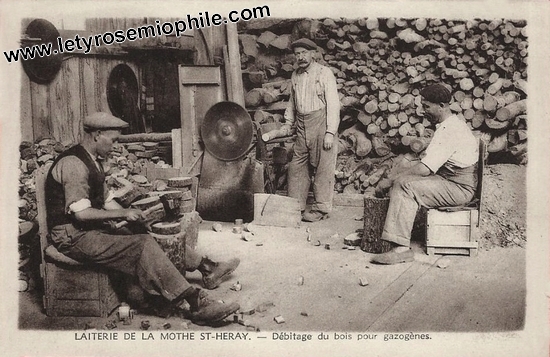

A l'époque, ce sont les

paysans qui apportent le bois.

À la laiterie, on s'active pour

le couper et fabriquer du

charbon, en vue d'alimenter les camionnettes équipées de gazogène.

Le gazogène, inventé au XIX° siècle, est un appareil permettant de

produire un gaz par pyrolyse de matières solides et combustibles :

bois, charbon de bois, coke, anthracite... et permettant d'alimenter un

moteur à explosion.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

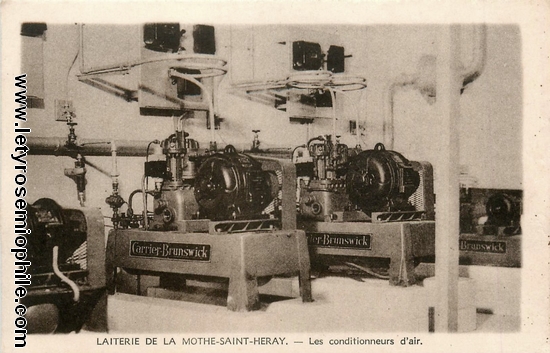

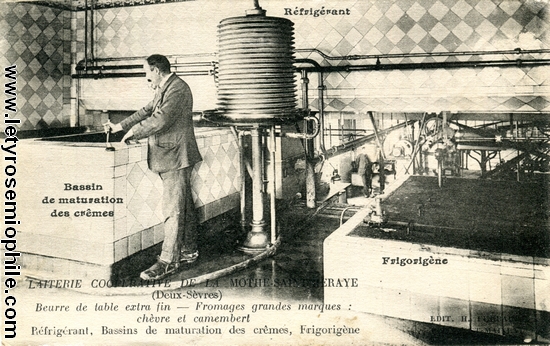

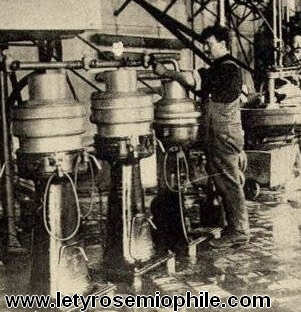

Une énorme chaudière à charbon devait être alimentée

pour

générer de la chaleur. Cette combustion

chauffait de l'eau jusqu'à ce qu'elle se transforme en vapeur : |

|

|

|

|

|

- pour générer une force mécanique et à l'aide

de courroies, poulies, axes, de faire

tourner les barattes, les malaxeurs, les écrémeuses et diverses

machines.

- pour générer de l'électricité et alimenter

les machines frigorifiques, l'éclairage de l'usine...

- pour chauffer le lait et aussi obtenir de l'eau chaude. |

|

|

|

Un atelier en annexe permettait de palier à tous les problèmes mécaniques

ou techniques de la laiterie. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au premier plan les énormes barattes qui tournent grace à

d'impressionnants transferts mécaniques. |

Les appareils évoluent, mais le machiniste reste indéboulonnable ! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1934 |

Publicités des magasins "DOC" - période 1935-1939 |

1934 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1938 : Pour le journal "l'éclaireur de l'Ain", les 3 fromages

incontournables de la région sont le Chabichou, les Caillebottes de

Parthenay, et les fromages de La Mothe-Saint-Héray. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage de chèvre "Bouscule" représentant

le "Moulin de Bouscule",

|

Situé sur la Sèvre Niortaise, à La

Mothe-St-Héray,

le "Moulin de Bouscule" se loue actuellement en gîte. |

Maquette d'étiquette du camembert "Moulin de Bouscule". |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1939 : Une triste nouvelle vient

ternir cette année. La commune de La Mothe-St-Héray, toute la corporation

laitière du Poitou-Charentes et surtout le personnel et les producteurs de

la laiterie sont sous le choc. M. Alfred Texier, leur directeur depuis

1910 est décédé le 11 septembre. Emporté par une congestion pulmonaire à

l'âge de 56 ans, il laisse un grand vide. Tout le monde gardera de lui

l'image d'un dévoué et grand dirigeant. Il est remplacé par M. Aristide

Chauvet. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Période 1939/45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage maigre datant de la deuxième guerre

mondiale

avec

une mothaise qui figure dans le "V" de la Victoire. |

1940 : Cette fromagerie est agrandie une deuxième fois

avec en visuel un balcon-balustrade qui fait le tour de la cour.

1942 : La Mothe-St-Héray est une

des plus importantes laiteries de France. Elle traite, 15.000 litres de

lait de vache par jour, et également 4.900 litres de chèvre.

Le ramassage s'effectue à l'aide de

29 voitures hippomobiles, 15 camions dont 13 à gazogène à bois cru.

La fromagerie est une des plus

modernes de notre pays. Il peut sortir journellement de l'usine, un

minimum de 14.000 fromages de toutes qualités. Elle emploie plus de 100

personnes dans ses ateliers. Son chiffre d'affaires pour 1941 a approché

les 24 millions de francs. |

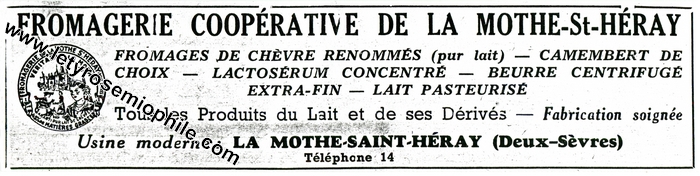

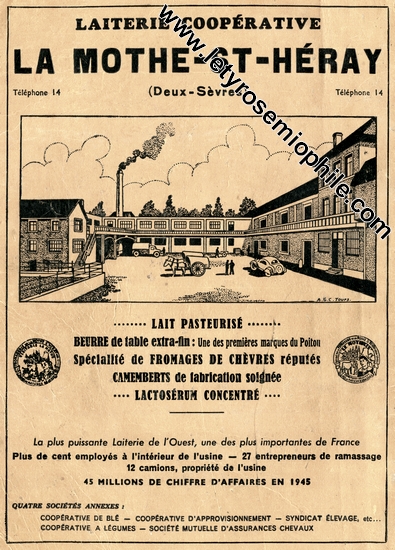

Publicité de 1946 représentant la nouvelle laiterie

où les charrettes

cotoient les camions et les voitures. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"Fromage Le Parfait" |

1942 |

"Camembert Le Mothais" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LA FABRICATION DU FROMAGE :

L'ARRIVÉE DU LAIT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Deux fois par jour, a lieu le déchargement des bidons et le vidage du

lait. Sur le quai de débarquement, les lourds bidons sont déchargés à la

main.

Jusqu'à 30.000 litres de lait sont déversés chaque matin dans des

filtres, puis chauffés à 34 degrés, écrémés partiellement pour obtenir le

taux de matières grasses souhaité, et mis en bassines.

Il faut compter

à peu près 2 litres de lait pour obtenir un camembert de 250g et un litre

et demi pour un fromage de chèvre de 180g. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'EMPRÉSURAGE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

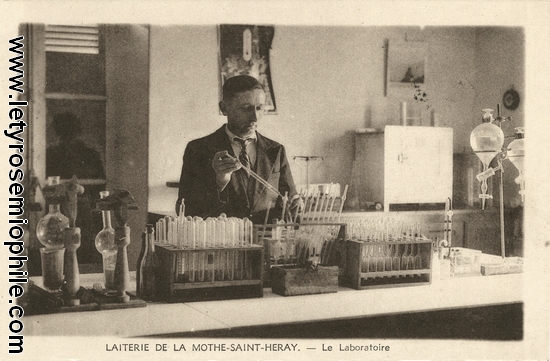

A partir des échantillons prélevés, le laborantin vérifie l'arrivage et la qualité du lait.

Un ajout de présure permet au lait frais et entier d'obtenir un caillé. Laissé au repos pendant 1 heure, le caillé est ensuite découpé en cubes.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LE MOULAGE PUIS L'ÉGOUTTAGE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le caillé est ensuite déposé dans

des moules en aluminium à l'aide d'une louche, par un geste délicat issu

d'un savoir faire ancestral.

5 louches sont nécessaires pour remplir

chaque moule avec 40 minutes d'intervalle entre chaque louche.

Le sérum

s'égoutte ensuite pendant plusieurs heures. Chaque fromage est ensuite

retourné pour qu'il puisse s'écouler de l'autre coté.

Une plaque

métallique est ajoutée pour obtenir un fromage uniformément plat.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

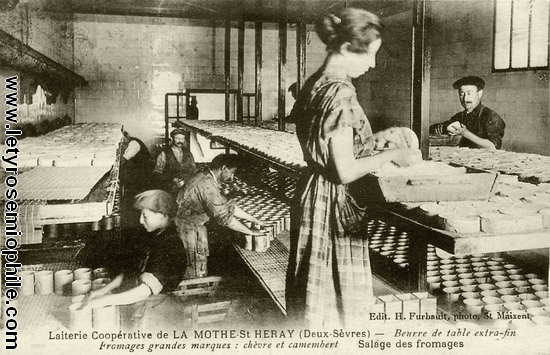

LE SALAGE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quelques heures plus tard, les fromages sont retournés un par un en

apportant du sel sur toute leur surface.

Ce travail fastidieux effectué

délicatement et manuellement, va permettre au sel de se mélanger

harmonieusement dans le fromage. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'AFFINAGE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La dernière phase de la fabrication est l'affinage des fromages. Ils sont

transportés sur des claies jusqu'aux hâloirs où réside une température et

une ventilation constante.

Ils développent leurs arôme et une croûte

blanche. 5 jours plus tard, les fromages sont retournés, pour développer

une croûte de l'autre coté.

8 jours plus tard, l'affinage est terminé.

Il aura duré un minimum de 13 jours, suivant l'affinage désiré.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

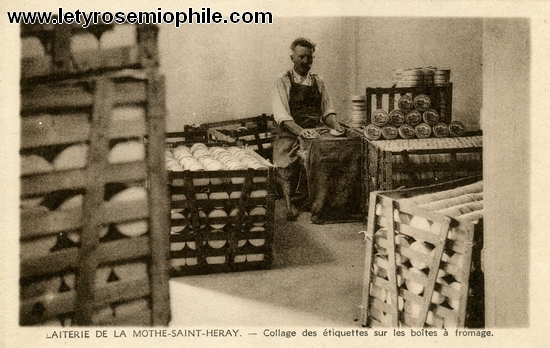

L'ÉTIQUETAGE ET LA MISE EN BOITE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vient ensuite l'emballage manuel

dans du papier ciré, qui laisse passer une partie de l’humidité afin

de les laisser respirer.

Puis pour faciliter leur

commercialisation, ils sont placés dans de solides boites en peuplier,

qui permettent aussi d’absorber le surplus d’humidité du fromage.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'EXPÉDITION |

|

|

|

|

|

|

|

Chaque matin, partent de la laiterie plusieurs camions à gazogène, remplis

de caisses de fromages et de caisses de beurre

(plus pratiques que les

mottes de beurre), en direction de la gare, pour alimenter les Halles de

Paris. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1949 :

Le sympathique président Octave Perochon et le directeur Aristide Chauvet

cèdent leur place. M. Tanneau préside désormais le conseil

d'administration et M. Jaffrey prend la direction de l'entreprise.

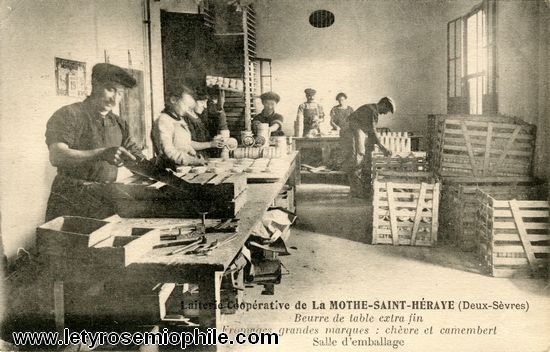

12 camions et 25

laitiers participent à l'arrivage de

12.000 à 23.000 litres de lait de vache et 7.500 litres maximum de lait de

chèvre par jour. La fromagerie fabrique jusqu'à 18.000 fromages de

camembert et de fromages de chèvres genre

"La Mothe". 100 employés travaillent à l'intérieur de l'usine.

|

|

1949 |

|

1946 |

|

|

|

|

|

Fromage "Le Fouilloux" où en premier plan

est représenté le bois du Fouilloux,

situé à 500m de la laiterie. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage "Mothais mi-chèvre"

avec une

représentation éxagérée de la cour et du bâti. |

Camembert "Le Parfait" |

"Fromage de la Vallée de Chambrille" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le conte de Grimm "Le Loup et les sept chevreaux" |

Une chèvre, mère de sept chevreaux, se prépare à

aller chercher de quoi manger dans la forêt et, avant de partir, elle

réunit ses petits et les met en garde contre le loup : celui-ci sait se

déguiser, mais ils pourront le reconnaître à sa grosse voix et à ses

pattes noires. Les petits promettent de se méfier et la mère s'en va,

rassurée.

Peu après, le loup frappe à la porte des chevreaux.

Pour leur faire ouvrir la porte, il se fait passer pour leur mère, mais sa

voix le trahit. Il part alors acheter de la craie, qu'il avale de façon à

adoucir sa voix, puis il revient frapper chez les chevreaux. Cette fois,

il est trahi par sa patte noire, qu'il a posée sur le rebord de la

fenêtre. Le loup part alors chez le boulanger et demande à celui-ci

d'enduire sa patte de pâte et de la couvrir de farine, puis le loup

revient chez les chevreaux. Convaincus par sa douce voix et ses pattes

bien blanches, les chevreaux finissent par lui ouvrir. En voyant que c'est

le loup, affolés, les chevreaux courent se cacher dans différents endroits

de la maison. Mais le loup les trouve et, l'un après l'autre, il n'en fait

qu'une seule bouchée. Il les gobe tous, à l'exception du plus jeune, qui

s'est caché dans la pendule.

La chèvre revient enfin et découvre la maison

dévastée. Elle appelle ses petits. Aucun ne répond, sauf le dernier, qui

sort de sa cachette et lui raconte l'horrible drame. Elle sort de la

maison et trouve le loup qui se repose sous un arbre. Elle remarque que

quelque chose gigote dans la panse du gredin. Elle demande à son cadet

d'aller lui chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Elle ouvre la

panse du loup et libère un à un les six chevreaux qui, fort heureusement,

sont encore en vie. Elle leur demande ensuite d'aller chercher des

cailloux, et elle en remplit la panse du loup avant de le recoudre.

À son réveil, le loup a soif à cause des cailloux.

Il trouve un puits pour s'y désaltérer. Le poids des cailloux, cependant,

entraîne le loup au fond de l'eau, et il se noie. Les chevreaux, qui avec

leur mère assistent de loin à la scène, peuvent alors danser et chanter de

joie.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1948 |

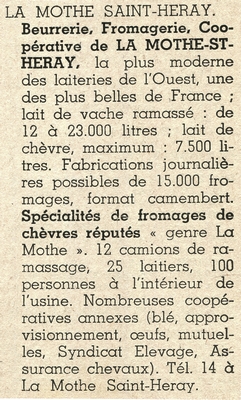

Camembert "Le Castel" représentant le

château de La Mothe Saint-Héray. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Etiquette de chèvre parodiant la scène du

tableau "Le Mangeur de melon et de raisin",

peint en 1650 par le peintre espagnol Bartolomé

Esteban Murillo. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert "Le Mothais" |

|

Fromage "Bienfait" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La légende de Chambrille

Légende écrite par H. Caillon, éditée en 1885.

Jadis, aux abords de la source du ruisseau

de Chambrille, qui se jette dans la Sèvre à la Mothe-St-Héray,

s’élevait le château de Font Quérré. Le châtelain propriétaire des

lieux, Amaury, avait une fille d’une grande beauté qu’il avait

prénommée Berthe.

Celle-ci tomba amoureuse de son jeune

voisin Guy de Trémont, et l’amour de Guy pour Berthe était

réciproquement tendre et passionné. Les jeunes gens commencèrent à

vivre intensément ce grand amour, se firent des tas de promesses

rimant avec "toujours" dans la belle inconscience de leur jeunesse.

Le Seigneur voisin, tenant la place de La

Mothe-St-Héray, le Baron Tutebert de Chambrille, compagnon d’arme et

ami d’Amaury, demanda à celui-ci la main de Berthe et l’obtint. En ces

temps reculés, les filles devaient se soumettre aux ordres de leurs

pères. Berthe de Font Quérré et Guy de Trémont en furent effondrés de

douleur. Berthe devint donc Madame de Chambrille, par son mariage avec

le Baron.Quelque temps plus tard, les deux jeunes gens ne purent

résister à la fougue de leur passion amoureuse et se donnèrent

rendez-vous la nuit, à mi-chemin entre leurs demeures respectives,

dans la vallée, près du ruisseau.

Les rendez-vous se multiplièrent, les

amants prolongeaient leurs ébats dangereusement jusqu’à l’aube, et ne

se quittaient que lorsqu’ils entendaient le chant du coq du Payré, le

plus matinal de tous.

Les absences nocturnes de Berthe, furent

malheureusement découvertes par Tutebert qui se montra fort

soupçonneux. Après avoir mené une rapide enquête, il alla se cacher

près du lieu de rendez-vous des deux amants juste après soleil couché

pour leur tendre une embuscade.

Un moment plus tard, au clair de lune, il

put vérifier que ses soupçons étaient fondés, et fou de rage, il se

jeta sur eux et les poignarda. Berthe de Chambrille en fut clouée sur

place et se pétrifia. Elle devint le rocher qui porte son nom

désormais : La Dame de Chambrille.

Guy de Trémont, mortellement blessé se

traîna comme il put en remontant la vallée perpendiculaire à celle de

Chambrille pour rentrer en son logis, laissant sur son passage le

ruissellement de son sang. Ces gouttes de sang devinrent des petits

grenats, cailloux charriés depuis ce temps par le ruisseau qui a

creusé la vallée, et qui lui ont donné le nom de Vallée aux Grenats.

Guy, ayant perdu tout son sang, mourut non loin de son logis de

Trémont.

Depuis lors, malgré tout, le ruisseau des Grenats vient mêler ses eaux

au ruisseau de Chambrille, comme si, au-delà de là, les deux jeunes

amants continuaient à s’unir et à se prodiguer de douces caresses.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le rocher "La Dame de Chambrille" |

Fromage "Le Chambrille" |

Fromage de chèvre "La Dame de Chambrille" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1951 |

Fromage de chèvre "Sources de la Sèvre" |

Camembert "Le corbeau et le renard" |

|

|

|

|

|

|

|

"Pur chèvre" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1952 : La collecte de l'année se chiffre à 8,5 millions de litres de lait. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le camembert "Le maillot jaune"

avec la montée du Galibier en 1952 par Fausto Coppi.

Imprimerie Richard Laleu |

Etiquette modernisée du fromage

"Le maillot jaune".

Imprimerie Garnaud |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954 : M. André Goisnier arrive à la tête de l'usine en tant que

directeur.

La

laiterie collecte le lait de 1.200 producteurs qui élèvent et

entretiennent des vaches appartenant uniquement à la race Parthenaise et

des chèvres qui, pour la plupart, sont de race Poitevine.

Pour les

vaches comme pour les chèvres, la laiterie possède un service de contrôle

laitier qui permet aux producteurs qui le désirent, de selectionner leurs

animaux.

L'usine traite jusqu'à 22.000 litres de lait de vache et 8.000

litres de lait de chèvre par jour.

L'eau de lavage soigneusement

stérilisée donne un beurre d'une constante qualité, qui le place parmi les

premiers des Deux-Sèvres.

Ses fromages de chèvre, forme camembert ou

forme Sainte-Maure, sont mainteant connus et appréciés des amateurs. Ses

camemberts, de bonne qualité, trouvent une clientèle fidèle en France et

aux colonies.

L'usine occupe 80 personnes. Son conseil d'administration

cherche toujours à maintenir la laiterie au premier rang des beurreries et

fromageries, en modernisant le matériel au fur et a mesure des progrès

réalisés dans l'industrie laitière. |

1956 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vers 1958 |

1960 : Cette année voit la

fromagerie surélevée.

Le plus grand appareil de fabrication de poudre de lait du

département, entre en service à La Mothe. Il peut traiter 5.000 litres à l'heure, et

les essais commencent en mai. Grace à ce colosse, la laiterie fabrique

dans les mois à venir 100.000 litres de poudre de lait par jour.

Voici un épisode de la vie

quotidienne de nos sympathiques laitiers :

Chaque jour, les laitiers de la Mothe viennent garer leurs camions, place

Clémenceau, pour faire les commissions qui leur ont été données par les

producteurs ne pouvant se déplacer eux-mêmes. Cela va du paquet de tabac

ou de cigarettes et jusqu'aux vêtements à porter au teinturier. Mais le

plus souvent, ce sont les médicaments à prendre chez le pharmacien. Il y

en a un, qui apporte tous les quinze jours une analyse à faire, pour un

couple de personnes âgées de quatre vingt ans habitant un hameau éloigné,

et ceci depuis deux ans.

Ce

sont les nombreux services que rendent les laitiers. Parmi eux, le plus

ancien "Moïse" collecte sur Avon. Un

autre M. Citau, en poste depuis 1923, parcourt 70.000 kms en 1946.

1962 : Les laiteries de la Mothe, Chail et

Chef-Boutonne créent

"l'Union des Laiteries des Sources de la Sèvre et de La Boutonne". On

construit des frigos à la Mothe, pour le stockage du beurre et du caillé

de chèvre.

1972-73 : La laiterie de La

Mothe-Saint-Héray absorbe les laiteries de Chail et de Périgné qui

ferment. Environ 250 personnes

travaillent à la laiterie-fromagerie. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

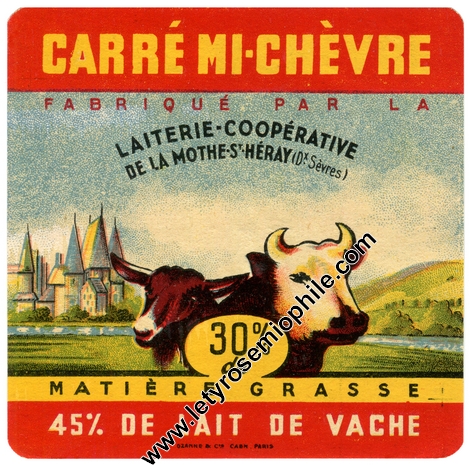

"Carré mi chèvre" |

Fromage de

chèvre "La Mothe" |

"Mi-chèvre" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Camembert "Perrette et le pot au lait" |

"Carré pur chèvre de La Mothe" |

|

|

|

|

|

|

"Carré pur chèvre" |

"Carré pur chèvre de La Mothe" |

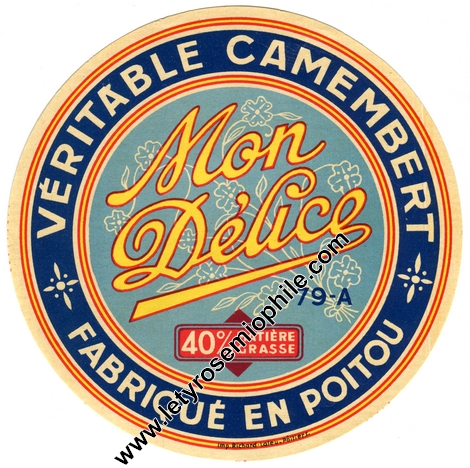

Camembert "Mon Délice" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage de chèvre "Le Chambrille" |

Boite en bois "Le marquis de Bois Joli" et boite cartonnée "Le chat

Friand". |

Fromage de chèvre "Le Tiercé" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les mothaises sont célèbres dans les Deux-Sèvres,

mais désormais sur

tout l'hexagone grâce à l'imagerie véhiculée par les fromages de La Mothe

Saint-Héray. |

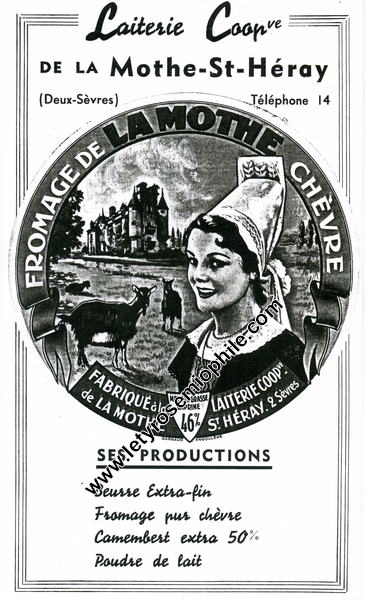

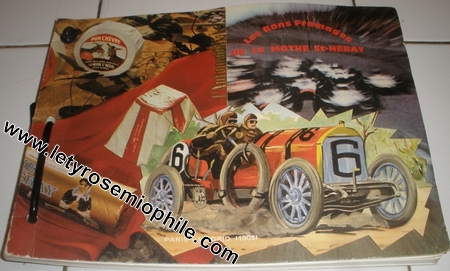

Publicité "Les bons fromages de La Mothe St Héray" |

Publicité de 1962 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage de chèvre "La Mothe St Héray" |

|

Camembert "La Mothe St Héray" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1970 : Le marketing devenant important, quelques objets publicitaires font

leur apparition, comme des ramasse-monnaies, des cendriers, des plateaux

de fromages ou des albums d'images. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ramasse-monnaie |

cendrier publicitaire |

ramasse-monnaie |

|

|

|

|

|

|

1970-72 |

1970 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

plateau de fromage |

1972 |

plateau de fromage |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1978 : L'entrée de la laiterie de St-Saviol (Charente) dans l'Union,

amènera la réalisation de l'atelier UHT. La nouvelle entente prend le nom

d'ELCO (Entente laitière du Centre-Ouest) qui regroupe Chef-Boutonne, La

Viette, Saint-Saviol, La Mothe Bougon.

1980 :

La laiterie a

produit 1.000 tonnes de beurre, 4 millions de camemberts et 8 millions de

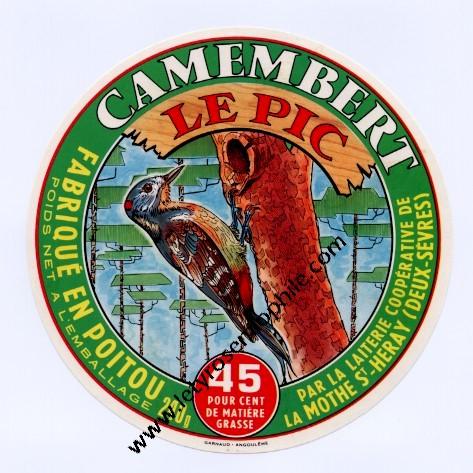

fromage de chèvre cette année là. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"Camembert du Prince" |

Camembert "Le Pic" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fromage frais "Le Pibolou" |

publicité de 1972 |

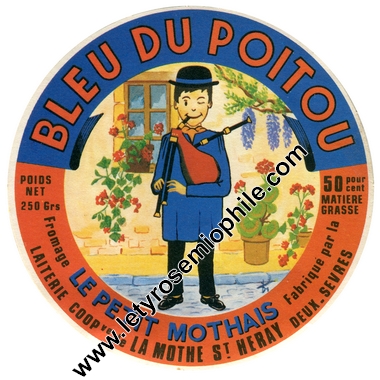

"Bleu du Poitou - Le Petit Mothais" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1981

: Au mois de mai, le conseil d'administration élit son président. Le

vote proclame M. René Nocquet, natif du lieu-dit "la Lussaudière" le 19

janvier 1927, il fait partie d'une famille vivement impliquée dans le

monde coopératif. Son grand-père et son père furent de fervents partisans

des laiteries.

Depuis cette date, les relations

avec la laiterie de Bougon s'améliorent considérablement. Les deux

présidents, M. Nocquet et son beau-frère M. Benoist, en plus des liens

familiaux qui les unit, œuvrent pour le rapprochement des deux

coopératives.

C'est chose faite en 1982-83. La

fusion prend le titre de "La Mothe-Bougon". Les deux conseils réunis en un

seul, nomment à la présidence René Nocquet et à la vice-présidence M.

Benoist.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1986 : La mort accidentelle, le 22

novembre, de René Nocquet provoque la consternation dans toute la région.

il avait 59 ans. M. Gilbert Baudouin lui succède.

1988 : Après un long règne de 34

ans, M. Goismier cesse ses fonctions à la direction de la laiterie. Il est

remplacé par M. Jean-Claude Sarrazin. 850 sociétaires livrent pour l'année

26 millions de litres de lait de chèvre.

1990 : Le directeur M. Sarrazin dévoile, en présence de la famille de

l'ancien président René Nocquet, la plaque commémorative à sa mémoire,

arrosée comme il se doit dans la grande salle de réunion et de restaurant.

Désormais, les sociétaires se réuniront dans la Salle René Nocquet.

Face à la concurrence des grandes

laiteries ou des puissants groupes laitiers, la Mothe-Bougon connaît

quelques difficultés.

|

Fromage de chèvre "Le Dolmen de Bougon" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1991 : Elle se rapproche de L'ULCPL (Union des Laiteries

Charente-Poitou-Limousin), pour créer le groupe "Lescure-Bougon".

Jean-Claude Sarrazin, le directeur, déclare "J'ai calculé que la

laiterie fait vivre 12.000 personnes autour d'elle".

1992 :

Une nouvelle unité de production débute : le lait de chèvre UHT, destiné au Midi de la France et

au Moyen-orient.

1995 : Le conseil d'administration

du groupe Lescure-Bougon, en janvier, par un vote secret et à l'unanimité,

décide d'intégrer le G.L.A.C. (Groupement des Laiteries Coopératives de

Surgères).

La laiterie fabrique des

spécialités comme le "Chabichou", le "Crottin", des fromages frais, et

ceux destinés aux affineurs. Elle reçoit dix millions de litres de lait

annuellement.

Enfin, la Mothe confectionne une

autre spécialité du pays Mellois, et appréciée de tous. Il s'agit du

"Tourteau Fromagé", curieux gâteau délicieux et fondant à l'intérieur et à

la croûte brûlée, que les non-initiés pourraient croire comme une

pâtisserie qui aurait été oubliée dans le four.

1996

: Le GLAC cesse l'exploitation sur ce site.

La laiterie ne fêtera pas son

centenaire. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une entreprise familiale

s'installe dans une partie des locaux qu'elle loue, et

entreprend une activité fromagère

sous l'appellation "Poitou-Chèvre". Elle assure une certaine continuité par la fabrication et l'affinage

de fromages au lait de chèvre.

2001 : Une trentaine de personnes

sont employées par "Poitou-Chèvre". |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2013 |

|

|

2013 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2014 :

L'entreprise "Poitou-chèvre" délaisse La Mothe-St-Héray et va s'installer

dans les locaux de la laiterie de Bougon ayant fermé deux ans plus tôt.

Au même moment, en 2015, un collectif associatif issu de la fermeture

de la laiterie de Bougon, et désirant faire renaître le fromage

"Bougon-boite", construit une fromagerie à La Mothe St-Héray, dans la Zone

Artisanale

La Grande Plaine à La Mothe St-Héray

è

Fromagerie du Pays des Murets

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2020 : La laiterie désaffectée est rachetée par un particulier, Gilbert

Georges Von Hein, français installé en Belgique, qui souhaite la

réhabiliter pour en faire un musée et un centre d'animations.

"...convertir

le site en projets",

"...une

partie sera dédiée aux souvenirs d'antan",

"...un musée consacré à l'histoire de la laiterie", "...à côté du

musée, une salle pour la pratique du futsal", "...un espace consacré au

paintball",

"...créer un refuge pour animaux",

"...un musée de voitures anciennes" .

"Il

a beaucoup d'idées et son projet est encore un peu flou",

constate le maire, enchanté à l'idée de rendre cette friche de 10.000 m² à

nouveau utile.

2022 : Le propriétaire tente de maintenir le bâtiment à défaut de pouvoir

concrétiser ses projets. Ni les vitres brisées, ni les fissures des

façades et encore moins le trou béant dans un des murs ne laissent penser

que ces plus de 10.000 m² de bâtiments inertes ont un jour grouillé de

vie.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page Eric Delpierre - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()