|

Historique

:

1893 - 1903 : Laiterie industrielle

1904 - 1957 : Laiterie

coopérative |

|

|

|

|

|

|

|

|

1893 : Un

industriel, M. Touillé, installe une laiterie au lieu-dit ''Ligaine''.

L'établissement prend pour nom ''Laiterie Mécanique de Ligaine''. Le lait

collecté sur les communes de Taizé, Bilazais et Noizé est vendu sur

Thouars. La fabrication du beurre débute l'année suivante. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1904 : Le

gendre de M. Touillé, M. Bodet, ingénieur agronome, qui a pris la

succession de l'affaire familiale, propose aux producteurs de transformer

l'exploitation privée en laiterie coopérative. Après de nombreuses

réunions les agriculteurs acceptent.

Ainsi est

créée la laiterie coopérative de Taizé. M. Bodet se retrouve à la

présidence du conseil d'administration dont les autres membres sont : M.

Lamberton vice-président et MM. Devasles, Suire, Piraudeau, Augustin

Lafond du village de St-Jouin-de-Marnes, Manson du hameau de Ranton.

Le

directeur-comptable est M. Bertin. La fabrication du beurre commence.

1906 : La

laiterie a traité pour l'année une quantité de lait de 3.148.012 litres et

a produit 150.209 kilos de beurre. Une commission de contrôle vient d'être

formée avec à sa tête M. Cotillo propriétaire à St-Géneroux. 1909 :

MM. Camille Bert, Marcellin Drouineault, Gauffreteau, Mme Léontine Rousse

et 9 autres laitiers apportent chaque jour le lait des 1.800 vaches

appartenant aux 846 sociétaires de la laiterie. Le matériel se renouvelle.

On installe une machine frigorifique qui refroidit le bassin à eau filtrée

mais aussi les chambres à beurre et à crème. Elle fournit de plus la glace

nécessaire à la production. Très peu de laiteries possèdent cette

installation. |

|

|

|

|

|

|

|

Un moteur

de secours est monté pour suppléer le générateur de 20ch quand ce dernier

doit subir des réparations.

M. Bertin

a obtenu le réchauffeur à bain-marie qu'il réclamait en remplacement du

réchauffeur à vapeur moins performant. Ce système nouveau permet de porter

le lait à la température de 5 à 15° lorsqu'il passe dans le tambour

central et atteint, en arrivant sur la partie ondulée, la chaleur

souhaitée de 21°.

A Taizé

on prend exemple sur la laiterie d'Echiré. Le distingué président M. Bodet

fait appliquer un règlement qui oblige les sociétaires à vendre les vaches

qui ne donnent pas 35g de matière grasse par litre après deux mois de

vêlage. Le rendement laitier actuel est trop élevé avec 21,3 litres au

kilo. Cette mesure aura peut-être pour conséquence de faire disparaître la

race Mancelle peu beurrière et très répandue dans la région.

Le

président, qui touche une somme annuelle de 1.000 francs à titre

d'indemnité de déplacements, veut convaincre les sociétaires à adopter la

race Parthenaise, la meilleure beurrière présentement.

A la

laiterie, le contrôle se fait suivant une méthode spéciale. Des registres

particuliers reçoivent les analyses du lait de chaque sociétaire :

Chacun à

sa page sur ce gros livre. Là on note le poids du lait, la quantité de

matière grasse déterminée à l'aide de l'appareil Gerber. On enregistre

aussi la quantité de lait fourni, l'acidité de celui-ci. Tous les jours le

contrôleur prélève environ 30 échantillons de lait. Ce système permet de

connaître la valeur du produit de chaque sociétaire, par tournée et l'on

peut savoir exactement qui possède de mauvaises vaches.

Avec dans

un avenir prochain, la fabrication de caillebotte, le contrôleur aura une

nouvelle tache supplémentaire. Il analysera très souvent le lait écrémé et

le babeurre et notera les résultats sur un registre spécial.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

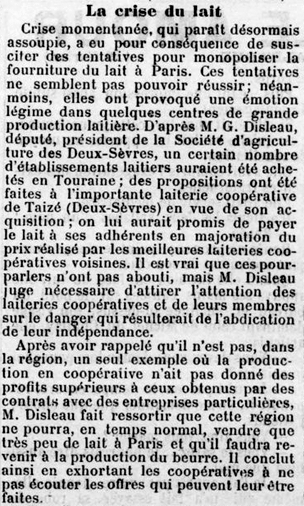

article de l'Union Libérale du 29 fév. 1912 |

Depuis la

création de la laiterie coopérative, le prix du litre de lait payé aux

sociétaires est resté le même, soit 0,112 francs. Par contre le kilo de

beurre qui se négociait en 1904 au prix de 2,696 fr, se vend aujourd'hui

2,809 fr.

1910 : "Dramatique accident" :

M.

Gauffreteau, l'aimable laitier de St-Léger-de-Montbrun, se préparait à

prendre livraison du lait que le fermier M. Delarue avait amené comme tous

les jours en haut de la côte de St-Léger. Après avoir mis pied à terre et

serré la main du paysan, le laitier s’apprêtait à se saisir d'un bidon

quand soudain son cheval prit peur, effrayé par les aboiements du chien,

venu renifler trop près de lui. L'animal se cabra et commença à partir.

Voulant sauter sur le marche-pied de la charrette, M. Gauffreteau manqua

celui ci et tomba sous la roue qui lui passa sur le corps. Le pauvre

homme, la poitrine écrasée, ne survécut que quelques instants. C'est la

consternation à la laiterie et dans le village du défunt.

1913 : Un

sociétaire du village de "Renne!", convaincu d'avoir mouillé son lait avec

20% d'eau, est condamné par le Conseil d'Administration à une forte amende

et à l'exclusion.

1916 : Un

laitier, M. Grégoire-Victor, vient remplacer un collègue mobilisé. Il en

est de même à la comptabilité avec la venue de M. Maurice Drouineault.

1919 :

Sous la présidence de M. Victor Devasles, la collecte annuelle des

2.758.129 litres de lait a permis de produire 117.743 kilos de beurre. M.

Drouineault devient le nouveau directeur.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1922 :

"Enfin récompensée" :

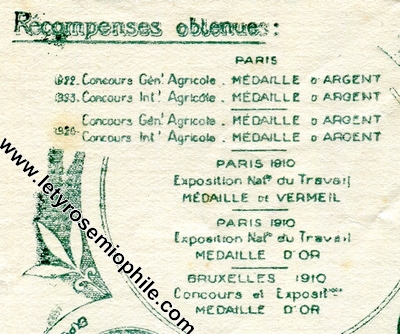

Le Jury

du Concours Beurrier de Paris, qui s'est déroulé le 17 février, décerne

une médaille d'Argent pour la belle qualité du beurre de Taizé. Cette

première récompense au plan national encourage la laiterie à poursuivre

ses efforts en matière de sélection bovine. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Depuis

plus d’une décennie la rigueur est de mise à Taizé. Déjà en 1913, les

experts avaient constaté que les vaches de Taizé étaient les deuxièmes

meilleures beurrières des Deux-Sèvres, juste derrière celles de Magné. La

laiterie dépassait à l'époque la quantité moyenne de 100 kilos de beurre

produits par le lait de chaque vache en un an. Magné dominait avec 117kg

et la plus faible laiterie enregistrait 45kg seulement. Depuis dix ans, de

nombreuses laitières de la coopérative figurent au Herd-Book départemental

(livre généalogique des races bovines). Le Kerd-Book pour la race

Parthenaise fut créé en 1893. Encore un effort et la médaille d'Or viendra

bientôt.

Cette année là, par jour, la laiterie récupère 10.700 litres de lait l'été

et 7.220 litres l'hiver.

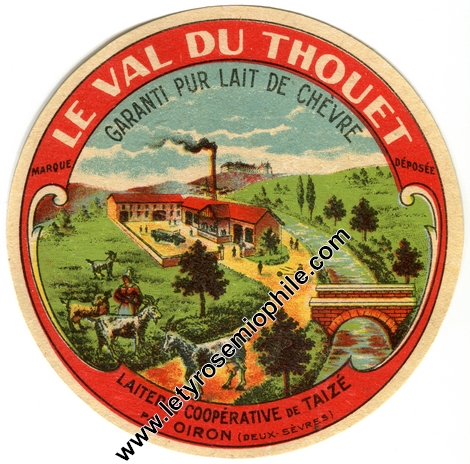

1925 : M.

Gabilly, le nouveau président de Taizé, lance la fabrication des fromages

de chèvre.

Un bon

nombre de sociétaires ont une ou deux chèvres et jusqu'alors le lait

servait pour leur consommation personnelle : Les femmes d’ici, comme

celles de La Mothe-Saint-Héray et Bougon connaissent les vertus du lait de

chèvre depuis des générations. Les enfants sont élevés au lait de chèvre

qui est bien plus nourrissant que le lait de vache. Les fermières

confectionnent des petits fromages qu'elles mettent à sécher plus ou moins

longtemps sur des feuilles de châtaignier.

Les

débuts de la production des fromages restent modestes mais ces derniers

sont d'excellente qualité.

Dans

quelques mois, M. Gabilly pense collecter le lait de chèvre dans les

fermes de la Vienne toute-proche qui est comme les Deux-Sèvres, terre de

tradition de l'élevage caprin.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

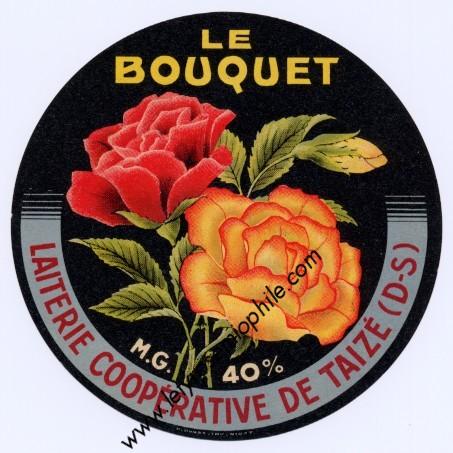

1927 : Le

fromage de chèvre "Mon Délice" est primé au Concours Agricole de Paris. La

laiterie se voit attribuer une médaille de Bronze. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1932 : Le

conseil d'administration porte à la présidence M. Rémy Cornuault,

agriculteur à Ligaine.

1940

: La retraite arrivant, M. Drouineault cède son poste de directeur à M.

Métais. Changement aussi à la présidence avec l'arrivée de M. Georges

Richard. M. Clément Piteau remplace un laitier mobilisé. Il circule avec

"Pinson", son magnifique cheval.

1946 :

Avec le retour de M. Cornuault à la présidence de la laiterie, la

construction d'une nouvelle fromagerie est décidée. Les travaux sont

confiés à M. Maurice Piteau, pour la maçonnerie et M. René Sirault pour la

charpente.

5 à 6

laitiers effectuent la collecte. Ce sont MM. : Emile Gandier, François

Morin, Claude Guéret, Garsuault, Rabit. Dans les ateliers, on voit M.

Albert Denize à la beurrerie, M. Georges Augiron à la fromagerie, M.

Adrien Berson à la chaufferie parmi les plus anciens. La fille de M.

Victor Métais, Mme Paulette Hullin est à la comptabilité. Il y a aussi MM.

Octave Caillault et Marcel Banchereau à la caséinerie ainsi que M.

Gallard, le laitier "d'Auboué".

1951 : Au

mois de Décembre, M. Métais, prenant sa retraite, cède la direction à M.

Charpentier.

1952 : La

collecte annuelle se chiffre à 3,4 millions de litres. Pour le ramassage

du lait dans Taizé et Ligaine, ce sont deux ouvriers de la laiterie qui

effectuent cette tâche à l'aide d'une charrette à bras. M. Morin reste

désormais le seul laitier à collecter avec son cheval.

1956 :

Malgré la faible quantité de lait qu'elle transforme (3, 6 millions), la

petite laiterie aimerait se moderniser. Hélas pour elle, devant le refus

de la Caisse Nationale de Crédit Agricole de lui accorder un prêt, en

raison du faible capital qu'elle a, la coopérative renonce à l'emprunt et

à son projet d'équipement.

1957 :

Des problèmes de remembrement aggravent la situation de l'entreprise déjà

mal en point.

Le 1er

Octobre, elle fusionne avec la laiterie coopérative de St-Varent.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La laiterie a été rachetée par M. René Pineau en 1962,

et subit un incendie en 1973. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()