|

Historique : 1892 - 1991 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au mois de novembre 1892, le Maire de la

commune, M. Delaudier, prend l'initiative d'un projet de création d'une

beurrerie coopérative. A cet effet, il écrit à chaque maire du Canton,

pour leur demander de recenser le nombre de vaches, qui sont dans leur

commune et d'autres renseignements concernant ce dessein. Il faudra

attendre huit ans pour qu'il se concrétise et voit enfin le jour sous

l'impulsion de l'Abbé Bouteiller. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

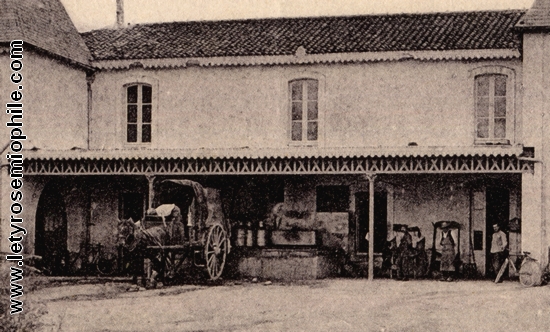

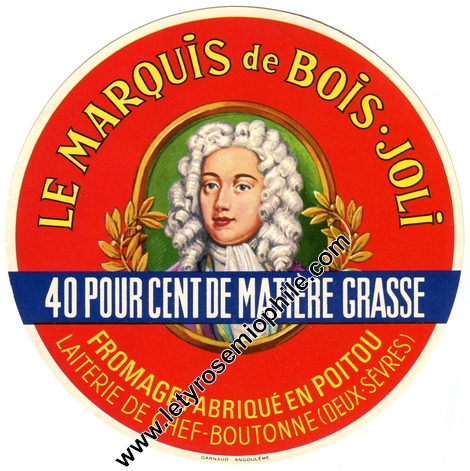

Le 26 Août 1900 : La laiterie

coopérative naît. 1075 adhérents unissent leur production. Ils possèdent

un troupeau de 1.624 vaches, de races diverses.

Chef-Boutonne, qui

eut comme dernier personnage célèbre, le Marquis de Malesherbes qui

défendit le roi Louis XVI devant la convention, espère que la laiterie

apportera des jours meilleurs aux paysans de sa circonscription. Eux aussi

ont souffert de la perte de leur vignoble.

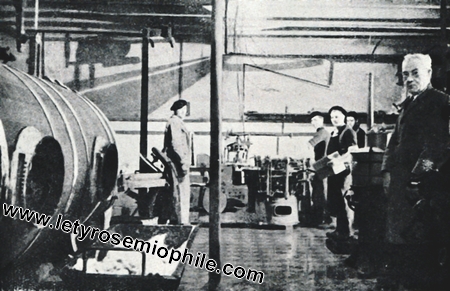

La beurrerie s’équipe

d’un moteur de forte puissance, de trois écrémeuses Alexandra, deux

barattes, un malaxeur, et un réfrigérant à crème.

Le 19 octobre

1901, la laiterie commence à fonctionner. Elle recrute 12 ramasseurs qui

couvriront un large secteur.

Pour le fonctionnement des machines,

quatre personnes sont employées dont M. Lamy le-beurrier, M. Bouniot le

chauffeur-écrémeur et M. Naffrechoux le controleur. Le petit lait retourne

aux agriculteurs pour l'engraissement de leurs porcs. Une nouvelle vie

meilleure débute pour les 298 sociétaires.

Les premières années

sont encourageantes, comme l'indique le directeur M. Philippe Roy. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des statuts furent établis : "Cette

association a pour but la fabrication du beurre en commun, par les moyens

les plus perfectionnés, afin d’en obtenir des prix plus élevés. La durée

de la société est de dix ans à partir du 1er octobre 1900. Le nombre des

sociétaires est illimité, toutefois peuvent seules faire partie de la

société, les personnes habitant dans les communes de Crézières, La

Bataille, Aubigné, Loubigné, Loubillé, Hanc, Bouin, Pioussay, Melleran,

les Alleuds, Gournay, Loizé , Ardilleux et Chef-Boutonne, etc."

Le

règlement se veut très précis sur l’hygiène à observer : "Le lait devra

être placé dans des vases très propres, débarrassé de toutes impuretés

provenant de la traite. Il devra être conservé dans une pièce absolument

propre à l’abri de toute odeur. Le lait du matin ne devra pas être mélangé

à celui du soir... Un contrôle laitier sera instauré... Les échantillons

seront pris en présence de deux témoins et en trois fioles ; l’une d’elles

sera remise au sociétaire, l’autre à la gendarmerie de Chef-Boutonne, la

troisième restera à la société pour être analysée."

Lien :

Les statuts de la laiterie en 1903. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En 1905, sur proposition du directeur, le conseil d'administration

présidé par M. Henri Gayet, de la "Bataille de Chef-Boutonne", assisté des

vice-présidents Alexandre Réguier, maire des Alleuds, et Lucien Gendreau

de "Couturette'"par Chef-Boutonne, accepte le changement des trois

Alexandra, par les performantes Alfa-Laval. Il cautionne aussi l'achat

d'une machine frigorifique, dans quelques années.

Au mois

d'octobre 1906, il survient un petit accident pas trop grave, au

contrôleur, M. Naffrechoux. Celui-ci, en sortant de l'usine, glisse sur le

trottoir et tombe à terre. Dans sa chute, il se fracture deux côtes. En

1908, il est remplacé par M. Donizeau. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 avril 1907 - L'Écho Saintongeais |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1909 :

La laiterie remporte la médaille d'argent

au concours général agricole de Paris pour ses beurres.

1913

: En ce mois de février, la

laiterie remporte la médaille de bronze au concours général agricole de

Paris pour la qualité de son beurre.

Les 2.694.873

litres de lait, se transforment en 103.364kg de beurre. M. Roy, malgré sa

satisfaction des bons résultats, paraît inquiet. La première guerre

mondiale est imminente, et les hommes vont devoir partir. Il faudra

trouver des solutions. Il s'en acquitte parfaitement bien, car durant tout

le conflit, la production reste pratiquement identique.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

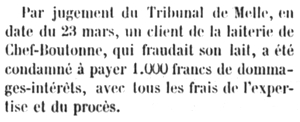

En 1920, sur Paris, des fraudeurs manigancent une stratégie pour

s'enrichir sur le beurre. Cela a des impacts sur les laitiers des

Deux-Sèvres qui se retrouvent poursuivis également. |

|

|

|

|

|

|

|

1er janvier 1920 - Le Petit Journal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

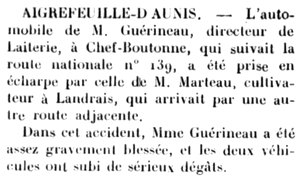

En 1925,

M. Roy laisse sa place à M. Guérineau, après un excellent travail reconnu par

tous.

Le plus important client de la laiterie, la Compagnie des

Wagons-lits, prend plus de 75% de la production, pour ses

wagons-restaurants qui sillonnent le territoire Français et l'Europe.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

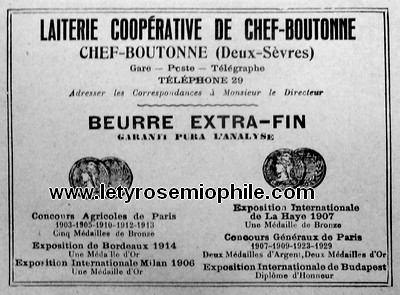

En 1929, la laiterie traite 19.000 litres de lait par jour et 10.000 en

hiver. Son beurre est garanti extra-fin et a déjà remporté de nombreuses

récompenses et médailles d'or :

Concours agricole de Paris : 1903,

1905, 1910, 1912, 1913

Exposition Internationale de Milan 1906 :

Médaille d'Or

Exposition Internationale de Budapest : diplôme d'honneur

La Haye... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 août 1934 - La Croix |

1934 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1935 : M. Henri Gayet décède à l'âge de 86 ans. Président-fondateur à

51 ans, médaillé de 1870, ancien Maire de La Bataille, il fut un homme

dévoué à sa coopérative. Il était Chevalier du Mérite Agricole. La

coopérative compte désormais 1560 sociétaires. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1951

1954 |

Après la seconde guerre

mondiale, la progression de la laiterie se hisse au niveau des grandes

coopératives laitières. La collecte a triplé de volume.

Pour l'exercice

1951-52 ce sont près de 8 millions de litres de lait qui remplissent les

bidons des camions.

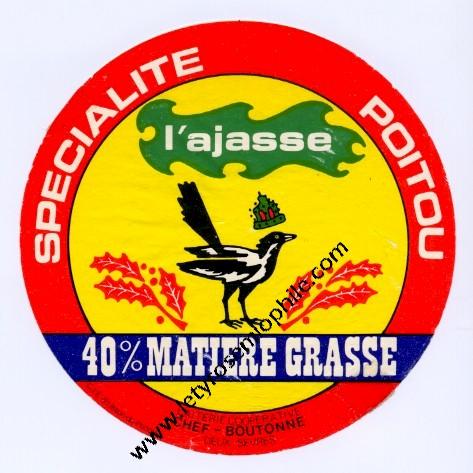

En 1954, la laiterie coopérative de

Chef-Boutonne passe à La Jarge, Bouligné, le Bourg et Bois-Renard. Cet

organisme paie le lait au volume sans aucun souci de qualité ou de

propreté. Les chèvres sont assez nombreuses dans le secteur. Elles ne font

l’objet d’aucune sélection et d’aucun soin particulier. Le lait est livré

à la laiterie. Quelques vieilles fermières fabriquent et vendent aussi

leurs propres fromages.

La laiterie travaille tous les jours

20.000 litres de lait, y compris celui des chèvres.

En 1956, devant l'ampleur toujours croissante,

Chef-Boutonne se modernise. Elle devient la plus importante de la région,

en couvrant un rayon de ramassage comprenant vingt six communes.

Les anciennes installations sont abattues pour faire place à des modernes.

Le projet datait de 1952, mais par manque d'investissements, il fut

retardé. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'hiver 1960 est rude. Le froid et le verglas recouvrent

la région.

Le 17 Janvier, il se produit un petit fait divers assez

rare pour être signalé. Deux camions de laitiers entrent en collision.

L'un de la laiterie de Saint-Saviol (Vienne), le second piloté par M.

Pétrault de Chef-Boutonne. Au lieu-dit "Fief-Richard' de Lorigné. Les

deux véhicules en se croisant, ont dérapé sur le sol verglacé, et se sont

heurtés. Si les deux chauffeurs sont indemnes, les poids lourds ont

souffert sous la violence du choc, et particulièrement celui de M.

Pétrault. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Samedi 12 Juillet, par une belle journée ensoleillée,

une foule de personnalités assiste à l'inauguration de la laiterie

modernisée. M. Guérineau toujours à la tête de la direction, et M.

Fraigneaud le président, guident les visiteurs. Ces derniers apprennent

que la nouvelle installation traite plus de 10 millions de litres de lait

annuellement.

Le chiffre d'affaires de l'an passé se solde à 320

millions de francs. La visite de la chaufferie modèle, a retenu

l'attention de l'assemblée. Un vin d'honneur clôture la cérémonie.

1961 : Après avoir été aux commandes de l'établissement pendant trente

sept ans, M. Guérineau cède son poste. Il aura marqué, par sa présence et

son dynamisme, l'histoire de la Laiterie. Son remplaçant, M. Seron, arrive

de la laiterie de Chail.

La collecte en lait de chèvre se monte à

3,8 millions de litres pour La période 1965.

La coopérative se

fait une réputation au niveau national pour ses fromages de chèvres et

principalement par son Amalthée. Pourquoi ce nom?. Dans la Mythologie

grecque, Amalthée fut la chèvre qui nourrissait Zeus. Une de ses cornes

devint la corne d'abondance. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Un grand président : M. Raymond Fraigneaud

:

Fils

unique d'une famille d'agriculteurs et de viticulteurs, il voit le jour le

1er février 1901, à Crézières, petite commune proche de Paizay-le-Chapt,

dans le canton de Chef-Boutonne.

Ses parents, presque ruinés par le

ravage du phylloxéra, avaient dû vendre une grande partie de leurs terres,

pour survivre. Ils possèdent une quinzaine d'hectares, à la naissance du

petit Raymond.

Son père meurt en 1916 à la guerre, et l'adolescent

se retrouve à quinze ans, seul avec sa mère, et à la tête de

l'exploitation.

Il se marie en 1923, avec une charmante jeune fille,

originaire de Vendée, Marthe Pavageau. Le jeune homme n'eut pas à aller

très loin pour rencontrer sa future femme. Elle habitait à Semoussais,

petit lieu-dit près de Paizay-le-Chapt.

Ses parents sont arrivés dans

ce petit hameau en 1913. Ils ne pouvaient devenir propriétaires dans leur

commune de Saint-Hilaire-de-Montaigu, les terres appartenant aux nobles.

Ils se décident à venir s'installer, comme beaucoup de leurs collègues,

dans le Sud des Deux-Sèvres. Il faut dire que les agriculteurs vendéens

ont beaucoup apporté aux anciens viticulteurs sinistrés et reconvertis

tant bien que mal. La Vendée est depuis longtemps une terre traditionnelle

d'élevage. Ils sont bien accueillis dans notre région, sachant qu'ils

viennent avec leur expérience et leur savoir faire, qui seront profitables

à nos paysans.

Un petit exemple parmi tant d'autres. Le père de

Marthe ramène dans ses bagages, le premier rouleau en fer, pour tasser la

terre après les semences. A Semoussais, on ne connaissait que le

traditionnel rouleau en bois.

Donc, la famille Pavageau, arrivée

dans ce petit village, prend possession de la petite ferme et des vingt

trois hectares qu'elle a acheté. Ils sont venus par le train. Le père a

voyagé dans le wagon à bestiaux, pour surveiller son cheval, ce dernier

ayant un fort mauvais caractère.

L'exploitation de Raymond

Fraigneaud grandit peu à peu. A cette époque, la dévaluation de la monnaie

en 1918, profita aux agriculteurs.

Le fermage annuel était de 800

francs, et un mois de lait payait cette redevance. Le jeune agriculteur, à

force de travail, augmenta rapidement son troupeau de vaches normandes. Il

en possèdait huit.

La seconde guerre mondiale, l’appelle sous les

drapeaux. Il se retrouve à la poudrerie d’Angoulême. Démobilisé plus tard,

il revient dans sa ferme où l'attendent Marthe et ses deux fils. Quelque

temps après, il est élu maire de Crézières. Il le restera plus de

quinze ans.

En 1958, il est nommé président de la laiterie

coopérative de Chef-Boutonne. Travailleur infatigable, il excelle dans

tous les domaines, car c'est un homme à plusieurs facettes. Il fut en

plus, vice-président de la chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres,

vice-président de la Fédération des Exploitants Agricoles, président du

Comité départemental de l'Action Sanitaire et membre du remembrement. Le

personnage, de stature impressionnante, fut respecté et reconnu par

l'ensemble du monde agricole.

Il parachève son œuvre, en faisant

bâtir la nouvelle laiterie en 1960. Grace à lui, Chef-Boutonne possède un

outil moderne pour prospérer. En 1965, il est maire de Paizay-le-Chapt.

Tous les samedi matin, il ne manque jamais de venir saluer les employés

de la laiterie. En juillet 1974, toute une région apprend la mort de

Raymond Fraigneaud. Elle vient de perdre un de ces grands hommes qui

marquèrent son histoire, et qui resteront à jamais gravés dans les

mémoires. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En 1985 les sociétaires acceptent de

constituer un groupe régional avec trois autres laiteries qui sont :

Charroux et Saint-Saviol-Aunac dans la Vienne, et Les Fayes en

Haute-Vienne. Puis

c'est le rapprochement avec la S.I.C.A. de Chasseneuil et la coopérative

de Claix-Sers en Charente. Tous ces fusionnements constituèrent l'ULCPL "Union

Laitière Charente Poitou Limousin"

La laiterie investit

considérablement pour se moderniser. La fabrication du fromage ''Amalthée"

connaît un énorme succès auprès des consommateurs. Les ventes augmentent

de 20% tous les ans. Grace au dynamisme du directeur M. Gaillard et du

directeur technique M. Brizard, la laiterie est remise à neuf, et en

décembre 1989, la nouvelle salle de production du fameux fromage peut

entrer en service.

En 1986,

cette union collecte 248 millions de litres de lait de chèvre. M. Pasquier

N. prend la présidence de cette société. Viendront rejoindre l’ULCPL en

1986 la SICA Lait Charentaise et la Laiterie Coopérative des Gorges du

Lot, la Coopérative de Saint Hilaire du Bois et la Coopérative des

Clairons. La structure prend alors le nom de Lescure Bougon. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le 14 Janvier 1991, à la stupeur générale des

ouvriers et des sociétaires, on annonce la fermeture de l'entreprise pour

la fin de l'année. Réunions de protestation, colère des adhérents se

succèdent. Les producteurs menacent le groupe Lescure de livrer leur lait

ailleurs. La population de Chef-Boutonne municipalité en tête, fait tout

son possible pour faire changer la décision du groupe. Rien n'y fait. La

raison invoquée par Lescure est que la restructuration du groupe apportera

des bénéfices.

Sur les 53 salariés, 25 acceptent d'aller

travailler à Saint-Saviol, La Mothe ou Bougon. Quatorze sont licenciés,

deux en pré-retraite et huit n'ont pas de prolongation de leur contrat à

durée déterminée. Au grand désespoir du dernier président M. Gurgand, la

belle épopée de la laiterie coopérative de Chef-Boutonne s'achève.

En ce début d'année 1995, son voisin, Rullier. S. A. a

racheté la laiterie et ses dépendances. La grande entreprise de négoce de

bois, était un peu à l'étroit. Puis la laiterie fut rasée.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()