|

Historique : 1896 - 1976

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pierre Primault en 1906. |

1896 : Le 6 décembre, M. Pierre Primault,

conseiller général du

canton depuis 1896, et fervent partisan des idées nouvelles propagées par les

"Sudistes'', ose un formidable pari en créant, avec un petit groupe

d'agriculteurs, la première laiterie coopérative du Pays Thouarsais. Dans

cette région si conservatrice, l'entreprise parait périlleuse. D'autant

plus qu'à St-Varent il existe déjà depuis trois ans une laiterie privée au

lieu-dit "Riblaire" à une lieue de la commune. L'activité de la laiterie

de St-Varent se voulait

exclusivement beurrière. Elle fut surnommée par ceux de Riblaire

"la laiterie des rouges". En contre-partie Riblaire était surnommée "la

laiterie des bleus".

La coopérative regroupe une centaine d'adhérents.

M. Primault, qui sera

chevalier de la Légion d'Honneur, devient le président et le

directeur de la laiterie.

M. Hullin, qui sera aussi

maire de la commune, succédera à M. Primault à la tête de l'entreprise.

1897 : Bâtie à 600 mètres de la gare

par l'architecte Paul Mongeaud, la construction située à flanc de

coteau, se divise en trois salles qui abritent les appareils

indispensables à la production beurrière. Juste à côté se trouve une cave

en excavation. Au-dessus des pièces, on aménage les logements des

employés. Enfin un hangar destiné à la réception du lait et une écurie

complètent l'ensemble. Le matériel comprend deux moteurs d'une puissance

de 30ch chacun, six écrémeuses Laval, deux barattes et un malaxeur.

Deux puits d'un débit abondant alimentent

la laiterie.

4 ouvriers et 14 ramasseurs sont recrutés.

En comparaison, en 1970, 65 employés composent l'ensemble du personnel.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

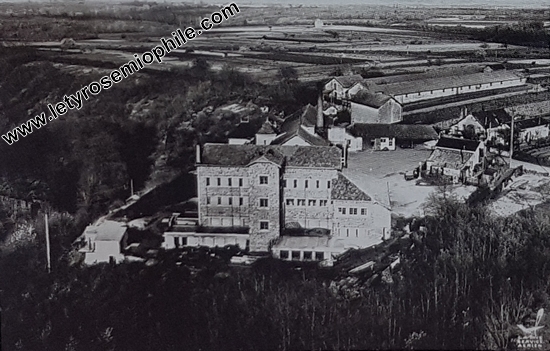

La laiterie coopérative

a été construite avec des

pierres de la carrière de Riçay. |

1898 : La beurrerie commence à fonctionner.

1899 : Les résultats sont encourageants. La

quantité de lait travaillé pour l'année atteint les 2.499.715 litres.

116.564 kilos de beurre ont pris la

direction des halles de Paris et ont été vendus pour la somme de 305.494

francs.

1900 : En l'espace de quatre ans, la

coopérative a plus que doublé son nombre de sociétaires, puisqu’ils sont

aujourd’hui 260. Les 2.000 vaches qui alimentent la laiterie sont en

grande partie des Parthenaises. Elles se nourrissent de foin, de choux, de

betteraves, de maïs, de trèfle et de luzerne. La production augmentant

sans cesse, un jeune homme, M. Marcel Pineau est embauché comme beurrier.

La laiterie est

agrandie à deux reprises en 1900 et 1906, vraisemblablement par le même

architecte. Il semblerait que l'établissement est l'un des premiers de la

région à être doté d'une machine frigorifique (en 1900). Il est à noter

que, sur le registre des adhésions, 14 % des agriculteurs ne savent pas

signer leur nom et se font soit représenter, soit apposent une croix en

guise de signature.

A

une date indéterminée, le constructeur "Dyle et Bacalan" installe un système réfrigérant (Hall.)

fonctionnant au CO2.

1905 : Le lait

arrive à profusion dans les bacs. Afin d'améliorer la qualité du lait et

de soulager dans ses fonctions M. Marcellin Aubineau, le

contrôleur-écrémeur entré en août de l'année dernière, on recrute au mois

de mai un autre contrôleur en la personne de M. Léonce Chamard.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

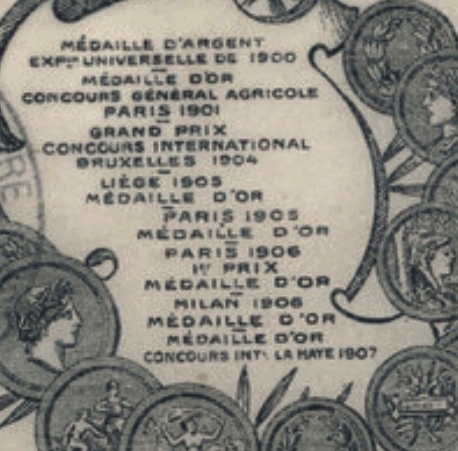

L'excellent travail de tout le personnel

apporte les premières récompenses.

Parmi les nombreuses distinctions que les produits laitiers

saint-varentais ont mérité, celles rappelées ci-dessous confirment

l'intérêt des organisateurs des grandes foires et salons internationaux

pour les beurres et fromages de cette laiterie coopérative :

- médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1900

- médaille d'or au Concours général agricole de Paris en 1901

- grand prix du Concours international à Bruxelles en 1904

- médaille

d'or pour ses beurres en mai 1905 à l'exposition de Liège (Belgique)

- médaille d'or au concours agricole de Paris 1906

Pendant ces douze mois, les 20 laitiers ont

apporté 5.831.938 litres qui ont produit 272 tonnes de beurre.

1906 : "Dramatique accident"

Le samedi 17 septembre, deux ouvriers d'une

entreprise privée posaient la charpente du nouveau bâtiment lorsque

soudain la maçonnerie s'écroula subitement . Les deux hommes chutèrent

lourdement d'une hauteur de 10m. Le médecin, arrivé sur les lieux,

diagnostiqua immédiatement la gravité des blessures. Atteints tous deux de

fractures diverses et surtout pour un d'une fracture du crâne, on les

transporta à l'hôpital de Thouars. Hélas le plus gravement atteint décéda

le lendemain.

M. Primault, le président-directeur, et M. Auguste

Chessé, le vice-président, furent terriblement

affectés par ce drame. Un affaissement du sol est à l'origine de

l'accident. |

La caséinerie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

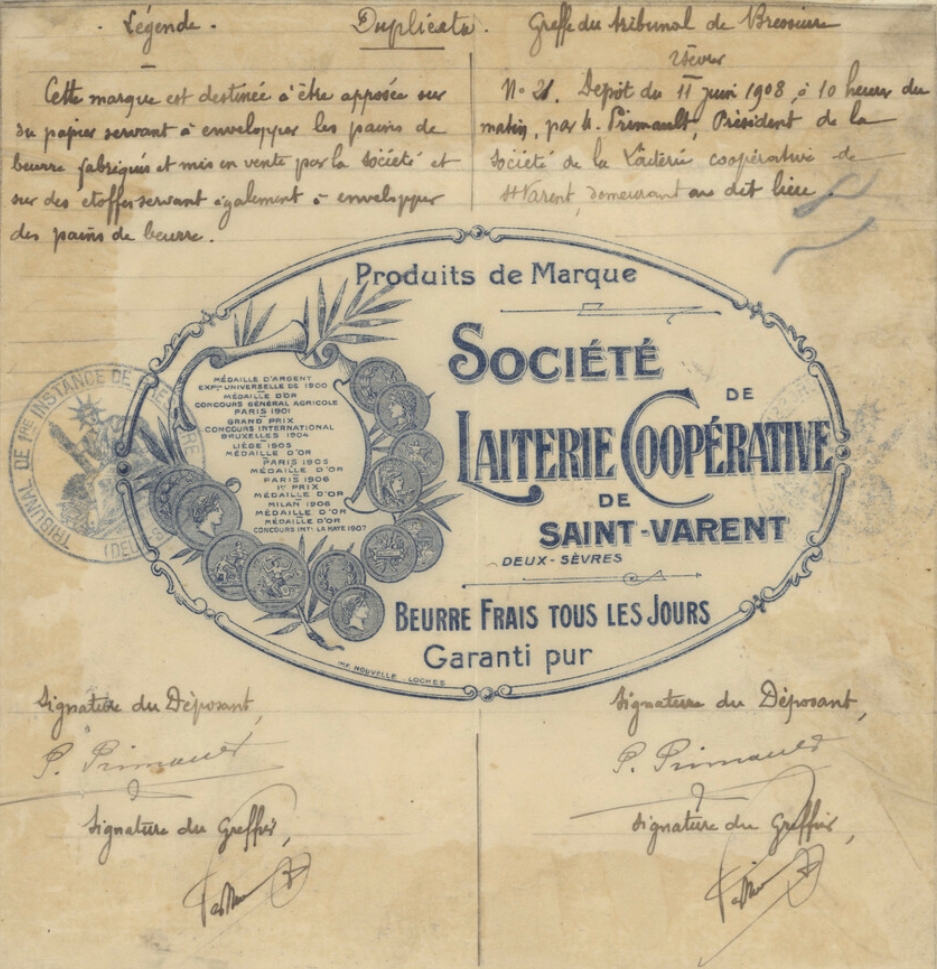

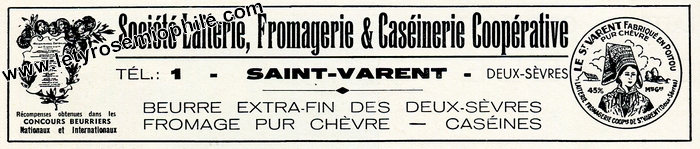

Dépôt de marque du 11 juin 1908 |

zoom sur les récompenses obtenues |

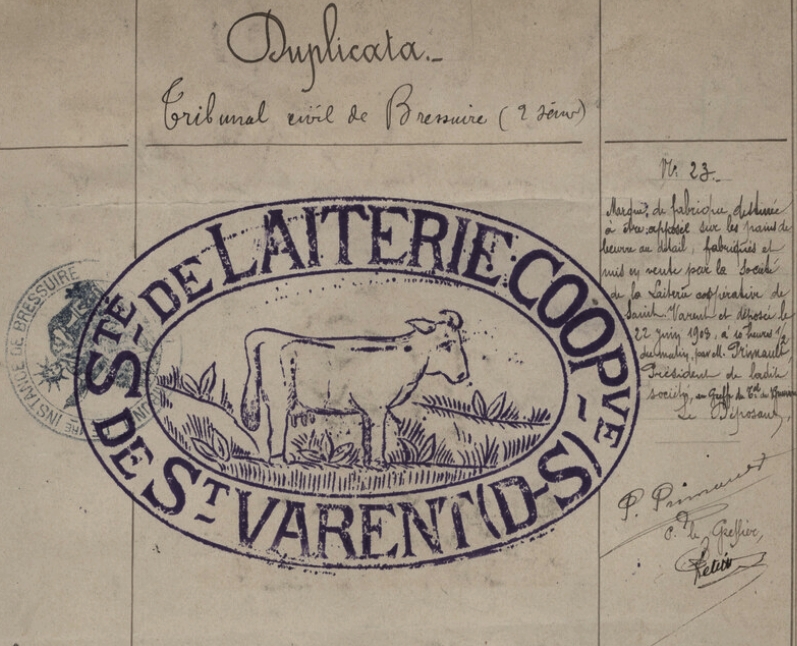

Dépôt de marque du 22 juin 1908 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1909 : La laiterie s'équipe d'un nouveau

malaxeur ''Hignette'', d'un réchauffeur. De nouveaux employés font leur

entrée : MM. Emile Bironneau, Auguste Migeon comme beurrier et Emile

Monbrun comme aide-beurrier.

1910 : La laiterie coopérative de

St-Varent a pris de l'ampleur depuis sa création. Pas moins de 23 laitiers

dont M. Clément Cron, sillonnent les chemins de cette vallée du Thouaret.

Dans un classement des laiteries des Deux-Sèvres, elle figure dans le trio

de tête. On peut constater que si St-Loup est la plus importante laiterie

du département en nombre de sociétaires et de vaches, St-Varent arrive en

tête dans la collecte de lait et en production beurrière. Par contre le

gros point noir pour ces deux laiteries concerne le rendement laitier.

Saint-Varent n'occupe que le 24ème rang avec 20,75 litres de lait pour

obtenir un kilo de beurre. St-Loup est encore plus loin en 32ème position

avec 24,4 litres.

M. Primault, le dévoué président-directeur

va s'attacher à convaincre les sociétaires à sélectionner leurs laitières

et d'adopter exclusivement la race Parthenaise (la meilleure beurrière en

ce moment) comme l'ont fait les laiteries qui obtiennent le meilleur

rendement laitier.

A cette époque est bâtie

une caséinerie par la Société coopérative de caséinerie de Saint-Varent,

cela permet à l'entreprise de valoriser la protéine du lait. Les

traitements de ces produits sont réalisés par l'Association des

caséineries de Surgères.

1911 : Une

porcherie est également édifiée. Après la transformation du lait, le lait

écrémé était retourné aux coopérateurs-éleveurs. Dorénavant

ce sérum est destiné à nourrir

des cochons. Des bâtiments spécifiques sont construits en 1911 et 1914

pour 1200 places, ce qui est nécessaire à l'engraissement de 3 000 porcs

charcutiers par an.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les premiers fromages "camembert mi-chèvre"

et "camembert" datent des années 1910-1920 |

1914/1918 : Il faut pallier au départ des

hommes : Les laitiers MM. Paul Servant, Emile Archambaud ainsi qu'un

écrémeur M. Emile Macouin entrent à la laiterie.

1925 : Notre ami

Marcel Pineau fête ses 25 ans de services. De modeste employé à ses

débuts, il est parvenu au poste de chef-beurrier. La collecte annuelle se

monte à 6.459.894 litres qui ont donné 284.185 kg de beurre. Il a fallut 8

ans à la laiterie pour retrouver son niveau d'avant-guerre. |

|

|

|

|

|

|

|

La laiterie et les porcheries en arrière

plan |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1929

: Pendant près de 30 années consécutives, M. Primault

administra cette société qui, pour la qualité de son beurre, obtint une

très grande renommée, toujours maintenue par les apports constant de

perfectionnements modernes.

Le petit-fils de M. Primault,

M. René Mosnay,

lui succède, il conservera

cette responsabilité jusqu'à son décès en 1966.

Il arrive journellement à

la laiterie 25.000 litres de lait qui sont travaillés et servent à la

fabrication d'un beurre de table extra-fin, qui est ensuite expédié dans

toute la France et extrêmement apprécié des gourmets.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

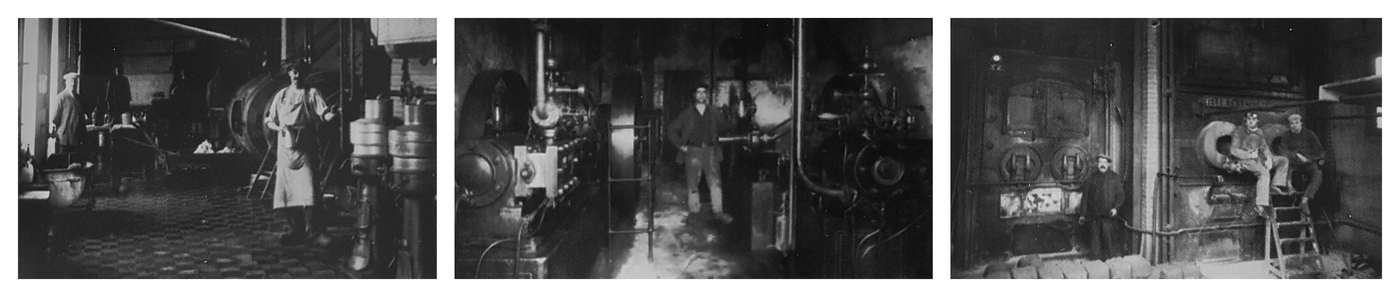

Les écrémeuses et les chaudières |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'usine saint-varentaise

investit le plus souvent dans des machines à la pointe de la technique. Au

fil des ans, les évolutions sont maîtrisées. C'est ainsi que les avantages

liés à la gravitation, à l'énergie produite par la machine à vapeur ont

été utilisés à bon escient avant l'arrivée de l'électricité afin de

traiter le lait dans des conditions optimales.

1930 : La première tâche de Mr Mosnay

est la création d'une vraie fromagerie, même s'il semble que du fromage

ait déjà été fabriqué.

Voici une autre étape de la diversification des activités de la laiterie.

Les sociétaires s'orientent donc vers la production de fromages à pâte

molle de type camembert. Les techniques de fabrication des fromages à base

de lait de vache sont pratiquement les mêmes que celles à développer pour

produire des fromages de chèvre. La coopérative réussit aussi ce nouveau

challenge.

Le bâtiment qui

abrite l'atelier de fabrication des fromages et les salles d'affinage ne

sont construits que vers 1948.

L'Association Centrale des Laiteries Coopératives décerne un

diplôme d'Honneur à notre fidèle et inusable Marcel Pineau pour ses 30

années d'ancienneté.

La vente des produits

saint-varentais s'effectue sur toute la France. Chaque semaine, un wagon

frigorifique empli des beurres et fromages de la coopérative quitte la

gare locale pour être dirigé vers les halles de Paris. L'entreprise

exporte aussi une partie de sa production vers l'Allemagne.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1935 : Les 7 millions de litres de lait

collecté dans l'année sont atteints. Un jeune contrôleur, M. Arsène

Couteault fait son entrée à la laiterie, suivi quelque mois plus tard par

M. Georges Morin à l'écrémage |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1940/1945 : Comme pour les autres, la

période n'est pas rose pour la laiterie et pour M. Mosnay, toujours à sa

tête. Parmi les 17 laitiers, on peut voir MM. : Loiseau, Ernest Gourdon,

Léopold Cousin. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1954 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

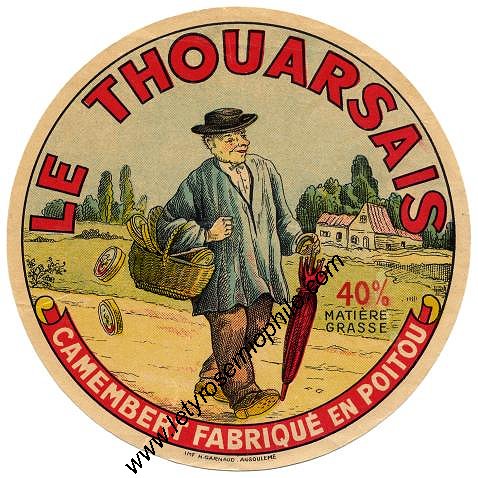

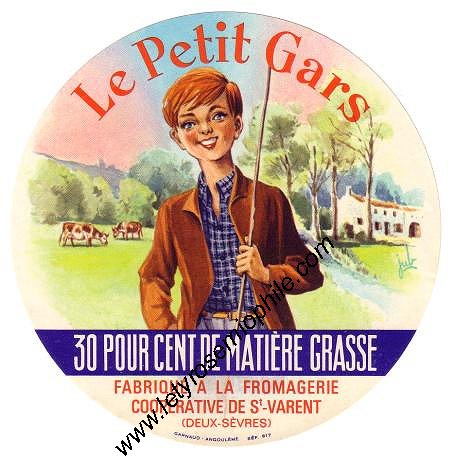

1956 : La laiterie recueille dans ses

cuves, la quantité annuelle de 8.380.000 litres de lait. Les célèbres

camemberts "Le Thouaret'' et "Le Petit Gars" font la réputation de

St-Varent dans l'hexagone.

|

|

|

|

|

|

La laiterie coopérative en 1956.

|

Fromage Le Thouarsais |

Fromage Le Petit Gars |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1957 : Pensant à sa succession, M. Mosnay

fait venir à ses cotés un jeune homme, M. Jean Thomas comme directeur

technique.

Les laitiers effectuent 18 tournées par

jour dont 5 en charrettes contenant des bidons de 100 et 120 litres. Ils

collectent chez 1.200 sociétaires dont 800 produisent du lait de vache et

le restant du lait de chèvre.

Ces ramasseurs, tous de solides

gaillards n'en sont pas moins de temps en temps de joyeux drilles, tel

le "légendaire "Raymond Leboeuf". Raymond à l'habitude de pousser un

grand coup de clairon lorsqu’il parvient en haut de la côte de

Pierrefitte. Aussitôt il met son cheval en travers de la route . Quand

on lui demande pourquoi fait-il cela, il répond : "mon gars, après une

escalade pareille il faut bien que le cheval et le bonhomme se

reposent un brin !" Quelques minutes après il repart. C'est un costaud

notre Raymond mais c'est aussi un vigneron, amateur certes, mais bien

au courant pour produire son vin. Quant à notre ami Ernest Gourdon,

qu'il fasse beau, qu'il pleuve où qu'il vente, il porte constamment

des pantoufles. "Faut croire que tu fréquentes des fermes qui ont des

cours carrelées !" comme lui disent ses collègues en riant.

Le 1er octobre, la laiterie de Taizé

fusionne avec St-Varent.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les boites de fromage de Saint-Varent |

Les marques commerciales de

la coopérative :

Les différents types de

camemberts produits ont des taux variables de matières grasses en fonction

de la demande des clients : 25%, 30%, 40%, 45% et 50%.

Ils sont commercialisés

sous différentes marques et différentes formes : "Le Coquelicot", "La

Petite Frimousse", "Le Thouaret", "Le coq gaulois", "Le Thouarsais", "Le

petit gars".

Le conditionnement s'effectue dans des boîtes en

carton dont la bande est quelquefois complémentaire à l'étiquette pour

former un véritable écrin.

Il

existe aussi des portions de demi-camembert et même un fromage à la coupe.

Pour les productions à base de lait de chèvre, la marque est évidente : il

s'agit du fromage « Le Saint-Varent ».

|

La Petite Frimousse |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dans les années 1960,

débute la production de poudre de lait dans un atelier construit à cet

effet. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1962 : La coopérative signe des accords

commerciaux avec sa voisine de Saint-Loup. Les relations entre les deux

présidents-directeurs, M. Mosnay et M. Perrault ont toujours été très

bonnes.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1966 : "Saint-Varent en deuil"

Le 6

Juin, on apprend le décès de M. Mosnay. Il fut, comme son grand-père, M.

Primault, comme MM. Eugène Perrault de St-Loup ou Delphin Sagot d'Echiré

et bien d'autres, de cette race d'hommes qui par leur persévérance et leur

travail ont réussi le but qu'ils se fixaient. Avec cette disparition, une

page de l'histoire de la coopérative laitière de St-Varent se tourne.

M. Merceron, ami de longue date de M. Mosnay accède à la présidence.

1967 : "La CARCO"

Dans le but de s'adapter pour mieux répondre aux attentes du marché et au

poids grandissant de la grande distribution, un vaste regroupement des

coopératives a été entrepris dans le Centre Ouest de la France.

Le 20 décembre marque la naissance de la Coopérative AgRicole du

Centre-Ouest (la CARCO) qui unit les laiteries coopératives

d'Argenton-l'Eglise,

Saint-Loup-Lamairé et St-Varent. Le siège social du groupe va être

St-Loup.

L'établissement de St-Varent

se voit confier la fabrication des camemberts pour le groupe et, dès lors,

la production de beurre et de caséine cesse. M. Thomas reste le

directeur de St-Varent.

1968 : La porcherie, créée en 1911,

longtemps fermée, rouvre ses portes.

1969 : En se voyant confier la fabrication

des camemberts par le groupe, la laiterie arrête progressivement la

production de la caséine et de beurre. Avec une collecte de lait de plus

de 10 millions de litres, ce sont 26.000 camemberts fabriqués

quotidiennement qui prennent, pour la plus grosse partie d'entre eux, la

direction de l'Allemagne. 65 employés composent l’ensemble du personnel de

l’entreprise.

1972 : La retraite arrive pour M. Arsène

Couteault après 37 ans de bons et loyaux services. M. René Rambaux l'a

remplacé au contrôle depuis quelque temps. La 4CH de René est célèbre à

St-Varent. Un jour en voulant reculer dans la cour de l'usine, la voiture

heurta une sorte de borne et se retourna. Notre cascadeur se retrouva dans

une position inconfortable.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1976 : Les difficultés financières de la

section lait de la CARCO, amènent les responsables de cette dernière à

fermer la laiterie de St-Varent. Il ne va pas y avoir de licenciement. Le

personnel va travailler à

Saint-Loup-Lamairé qui reste la seule entreprise du groupe.

Le 31 décembre, la laiterie coopérative

ferme la dernière page de sa glorieuse histoire. Elle restera encore

pendant deux années un centre de ramassage de lait. Les

bâtiments sont désaffectés, hormis les chambres froides servant de

stockage. La laiterie est à l'abandon aujourd'hui.

Voici quelques hommes qui ont compté et

veillé à la bonne marche de l'établissement.

M. René Jean, le chef de

la fromagerie, originaire du Bourdet.

M. Jacques Bocquier qui après

avoir été laborantin à la laiterie est responsable-adjoint de la laiterie

de St-Loup.

M. Daniel Dufour, l'adjoint de fabrication à la

fromagerie.

Et en premier chef, M. Jean Thomas dont voici le

parcours professionnel, riche en événements.

M. Jean Thomas, né en

1932 à La Mothe-St-Héray, entre à l'Ecole d'Industrie Laitière de Surgères

en Octobre 1952, dans la 9° Promotion. À sa sortie, son diplôme en poche,

il part comme contrôleur à la fromagerie Lepetit à Bretteville (Calvados).

Bientôt le service National l'appelle. Il fait ses 18 mois en Tunisie. A

son retour, il trouve au mois de mai 1955 un poste de laborantin à la

Laiterie des Fermiers Réunis (S. A. F. R) de Tourcoing (Nord). Au bout de

trois jours, il est promu chef-d'équipe puis plus tard contremaître. Il y

reste jusqu’en septembre 1957, après avoir pris pour épouse, au mois de

juin, une jeune fille de la région.

Le 1er octobre 1957, il entre à la

laiterie de St-Varent qu’il dirigera jusqu’à la fermeture le 31 décembre

1976. Il devient le lendemain et jusqu'en mars 1980 le directeur de la

Région Nord Deux-Sèvres de la Section Céréales de la CARCO dont le

président est M. Marcel Pouget. De

1980 à 1983, il seconde le Directeur-Général de la CARCO, M. Gausseres, au

siège à Niort. Il effectue avec M.

Gausseres, la liquidation de la CARCO.

Fin 1983, il effectue un stage à

Marcq-en-Baroeul(Nord). Le 6 février

1984, Il est nommé Directeur de Poitou-Oeuf à Maillé par Vouillé la

Bataille dans la Vienne. Le 31

décembre 1991, après la fermeture de la Société, il est mis en

pré-retraite. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()